1. 表紙

本日はお忙しい中、「統合報告書2024」説明会にご参集いただき、ありがとうございます。インベスターリレーション部長の田中です。

これより、2024年7月末に発行した「統合報告書2024」のポイントを解説いたします。

2024年度版の統合報告書は前年度版よりも2ヵ月早く発行することができました。これも、事前に皆様から貴重なご助言やご要望を伺っていたからであり、課題感を持ってスピーディーに取り組むことができた結果です。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。

そして、この機会を通じて、2025年度版の企画・制作につなげていきたい考えですので、皆様からのご意見をいただければ助かります。

2. 本日の説明会の目的

はじめに、本説明会の目的について、ご説明いたします。

大きく3点あります。

- 2024年度版の統合報告書は100ページにコンサイス化(簡潔・簡明化)を図りました。その上で、皆様に効率良く読み進めてもらうべく、特に着目して欲しいページを本説明会で解説することで、「株主価値最大化(MSV)」の実現に向けた戦略的な取り組みを効率的にご理解いただく

- ユニークな経営モデルや経営戦略、サステナビリティなどに関して、皆様との対話を通じて得られた気付きを、今後の経営やIR活動に役立てる

- このような取り組みを「PERの最大化」の一助とするとともに、2025年度版の企画の糸口とする

ことを考えています。

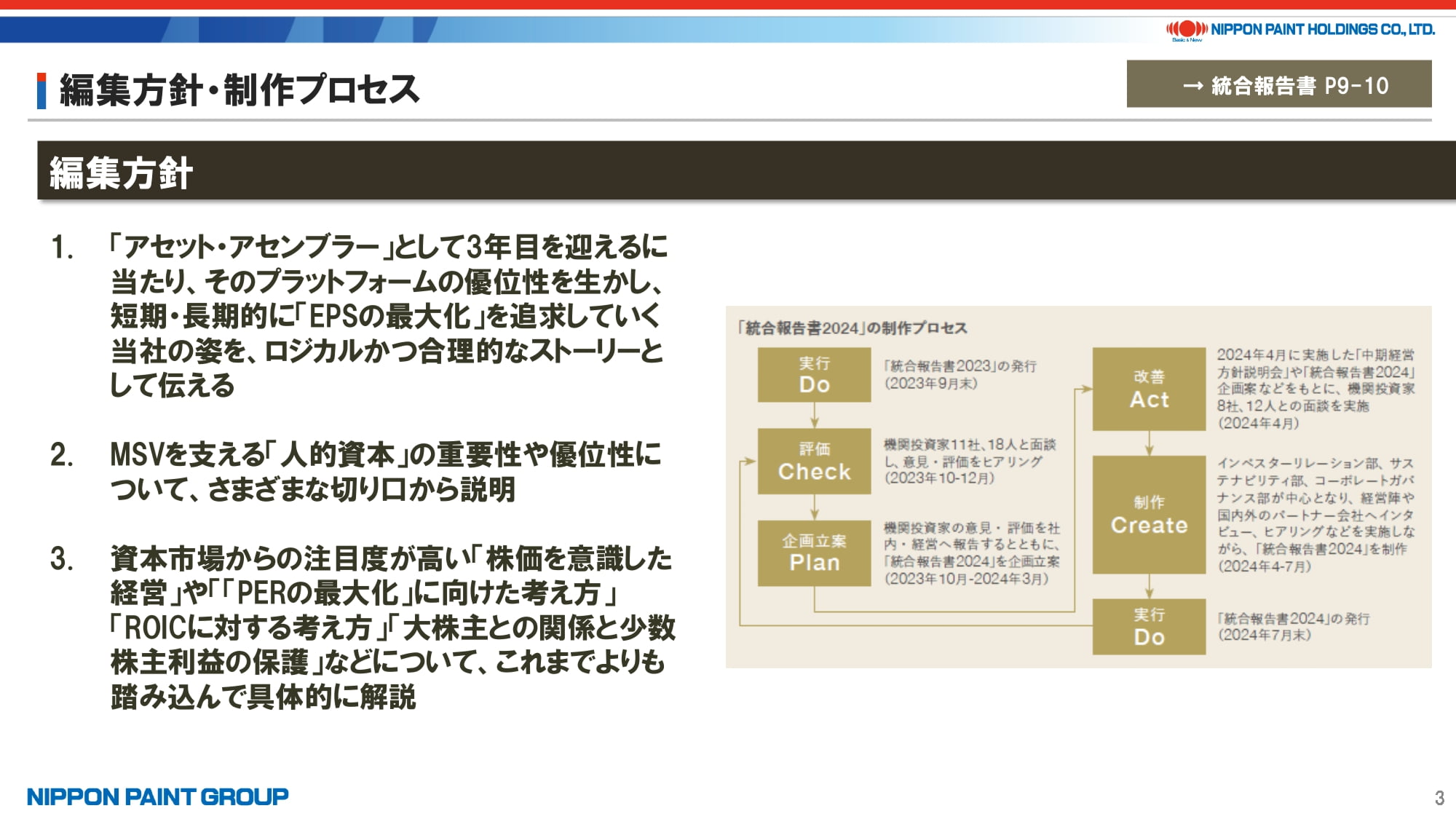

3. 編集方針・制作プロセス

2024年度版の編集方針としては、大きく3点あります。

- 「アセット・アセンブラー」モデルの優位性と、「EPSの最大化」を追求していく姿を、ロジカルかつ合理的なストーリーとして伝えること

- 「人的資本」の優位性について、経営や事業視点など、さまざまな切り口で説明すること

- 資本市場からの注目度が高い「株価を意識した経営」や「「PERの最大化」に向けた考え方」「ROICに対する考え方」「大株主との関係と少数株主利益の保護」などについて、これまでよりも踏み込んで具体的に解説すること

を目指しました。

制作プロセスについては、説明資料の右側に記載のフローをたどって制作しています。

経営陣の関与率も年々高まっており、共同社長の若月やウィーだけでなく、筆頭独立社外取締役の中村、取締役会長であるゴー、国内外のグループ各社も含めた協力・支援を得ながら、今年もチーム一丸となって制作しました。

投資家の皆様からのフィードバックにより、年々クオリティは向上していますので、今後この統合報告書を駆使しながら、皆様とのコミュニケーションをより深めていきたいと考えています。

4. 主な改善ポイント

こちらは、2024年度版で特に意識した主な改善ポイントの一覧です。

2024年度版の特徴としては、従来から踏み込んだ解説や具体的な事例を数多く掲載したことです。

例えば、「従来から踏み込んだ解説」としては、①②③④⑥⑦⑧⑨が該当します。①②では、中期経営方針を踏まえ、「アセット・アセンブラー」モデルの根底にある「慎重な経営姿勢とリスク回避志向」や、オーガニックにおける優位性を詳しく記載したこと、③④⑨では、普段のIR活動で皆様と議論になっているポイントを踏まえた施策や考え方を示しました。

また、「具体的な事例」としては、①②⑤⑥⑪が該当します。①②では、DuluxGroupやBetek Boya、カザフスタンのAlinaを事例に、「自律・分散型経営」を支える当社プラットフォームを活用したグループ連携のあり方を記載しました。⑤⑥⑪では、財務・非財務の結び付きが分かりにくい、経営戦略は理解できるものの具体事例でさらに補完して欲しい、との指摘に応えました。具体事例は統合報告書で全てを掲載することができないため、⑪のように情報開示体系に基づいてすみ分けを図り、ウェブサイトに多数掲載しました。

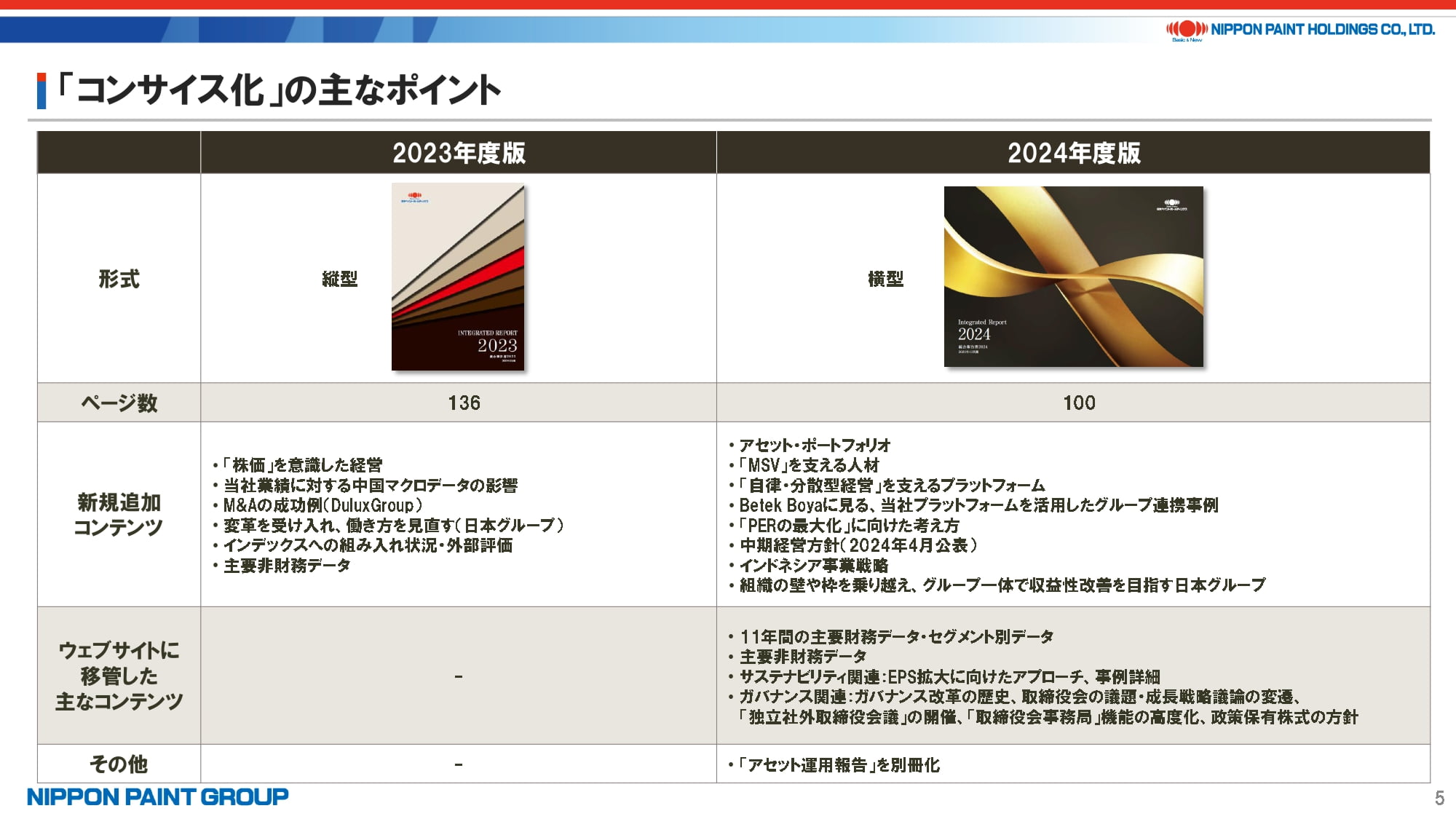

5. 「コンサイス化」の主なポイント

それでは、ポイントごとに補足いたします。まずは「コンサイス化」についてご説明いたします。

読者ターゲットを「ファンドマネジャーを含む幅広い投資家層」とするのであれば、もっと要点や分量を絞った方が良いとの助言を受け、ページ数を前年度版から3割弱縮減し、100ページに圧縮しました。

新規コンテンツを前年度版以上に追加した一方で、内容の変化が少ない定型情報や補足的な具体事例、基礎データなどは思い切ってウェブサイトに移管しました。

「アセット・アセンブラー」としてこれまで統合報告書で報告してきた「アセット運用報告」については、別冊化し、ウェブサイトに別掲載しています。

これらの結果、皆様がもっと知りたいことや、当社がもっと伝えたいことに多くのページを充てることができたことから、今後のディスカッションのベースとなる有用なツールになったと考えています。

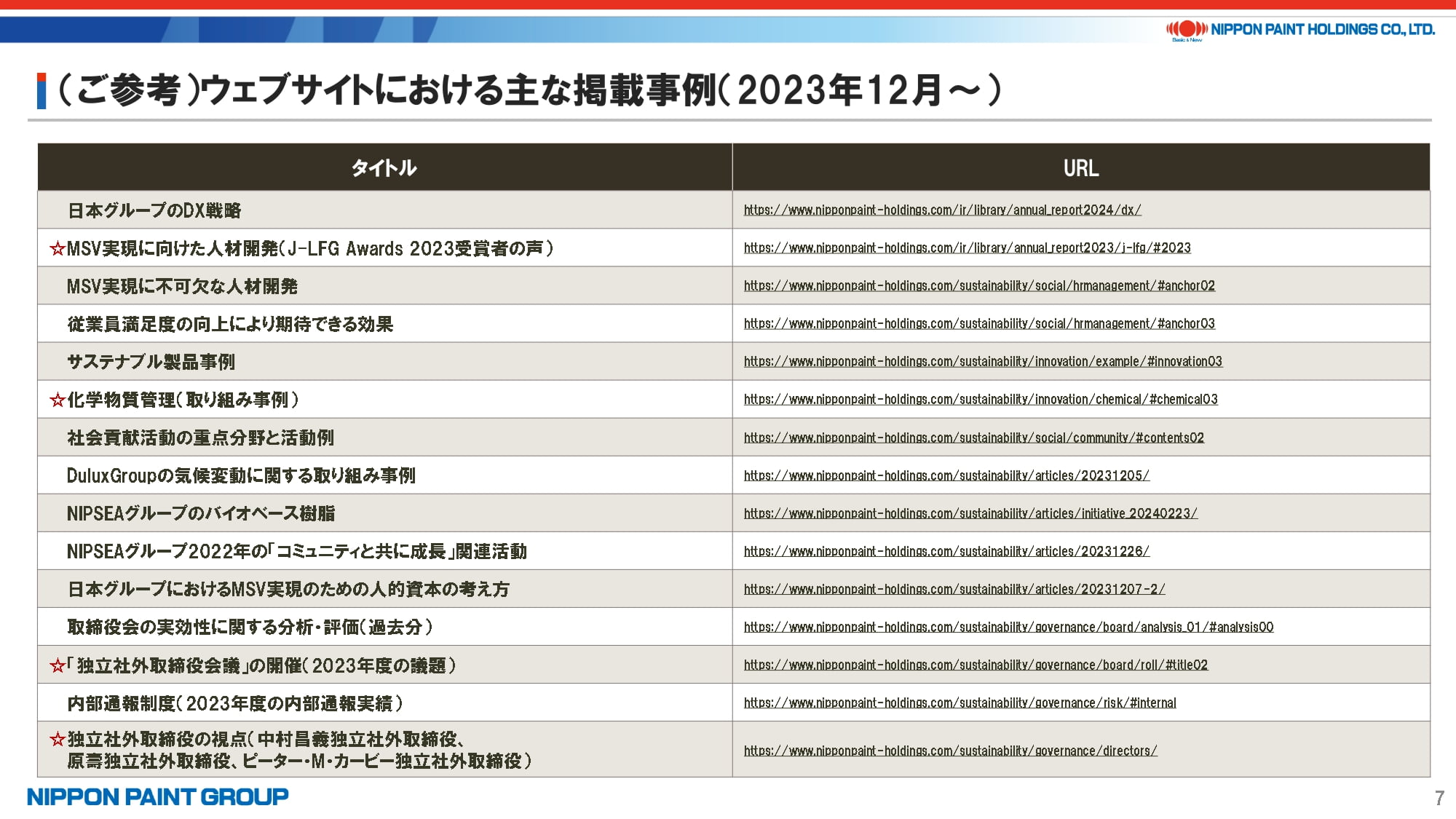

6. (ご参考)ウェブサイトにおける主な掲載事例(2023年12月~)

ご参考として、2023年12月以降にウェブサイトにおいて従来から踏み込んで解説した具体的な事例をピックアップしています。

星マークを中心に、取締役会や執行現場の実効性、EPSに直結する事例を紹介しています。ハイレベルな方針や戦略は統合報告書を読む、さらに深く理解するためのデータや具体事例はウェブサイトを見る、エントリー投資家向けの基礎情報やデータはインベスターブックで確認するなど、これら3媒体を有効に活用していただければと思います。

7. 全体構成

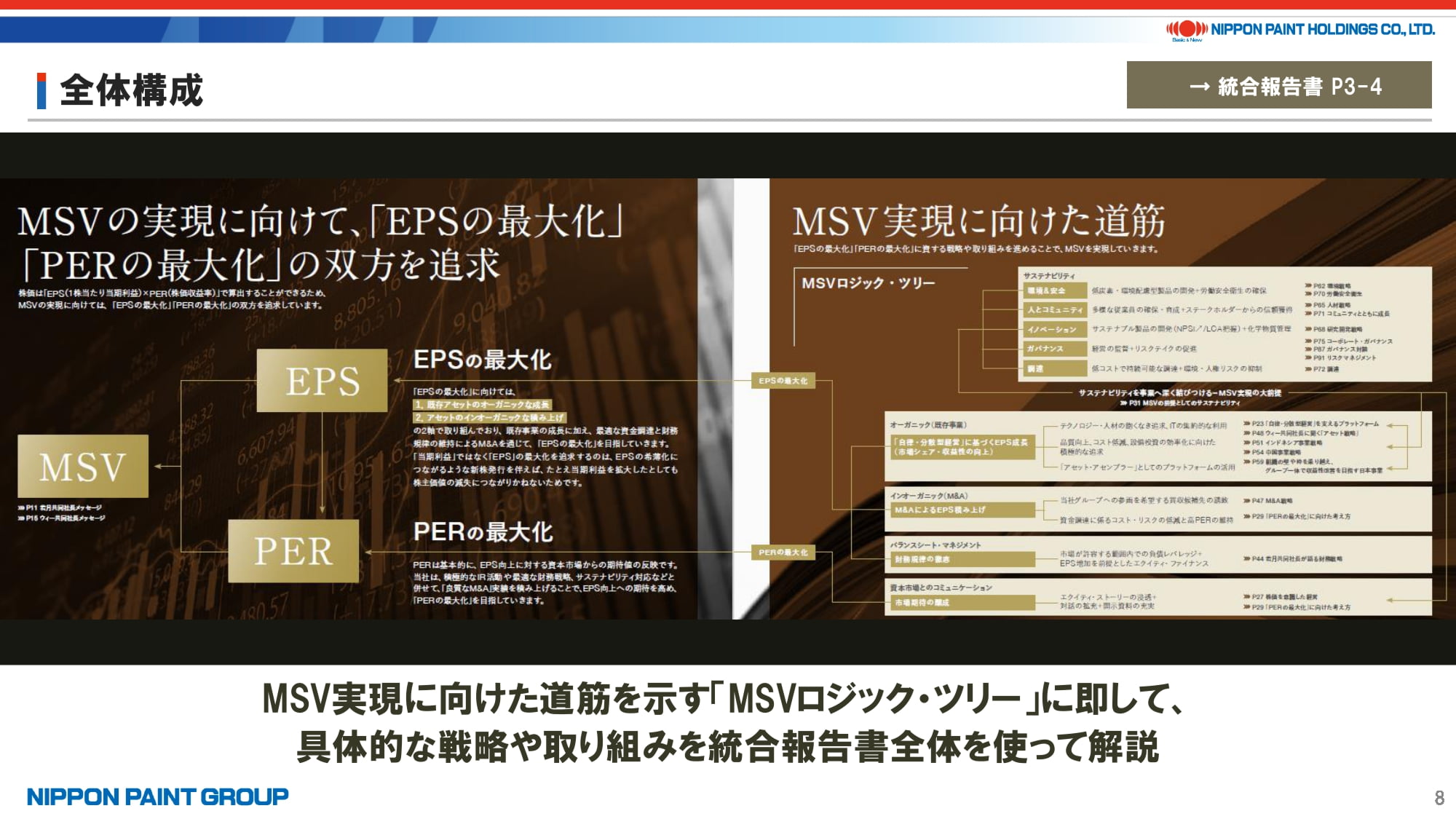

2024年度版の全体構成について、ご説明いたします。

統合報告書のP3-4において、経営上の唯一のミッションであるMSVの実現に向けた道筋を示す「ロジック・ツリー」を掲載しています。「EPS・PERの最大化」につながる具体的な戦略や取り組みの概要を、統合報告書全体を使ってロジカルに解説しているのが、大きなポイントとなります。

当社のサステナビリティや既存事業、M&A、バランスシート・マネジメント、そして資本市場とのコミュニケーションは、全てEPSとPERの最大化につながるものであり、MSVの実現を目指すものです。

そして、各項目の「フォーミュラー」は、当社が何を、どのようにしてMSV実現を目指しているのかをシンプルに表現しています。

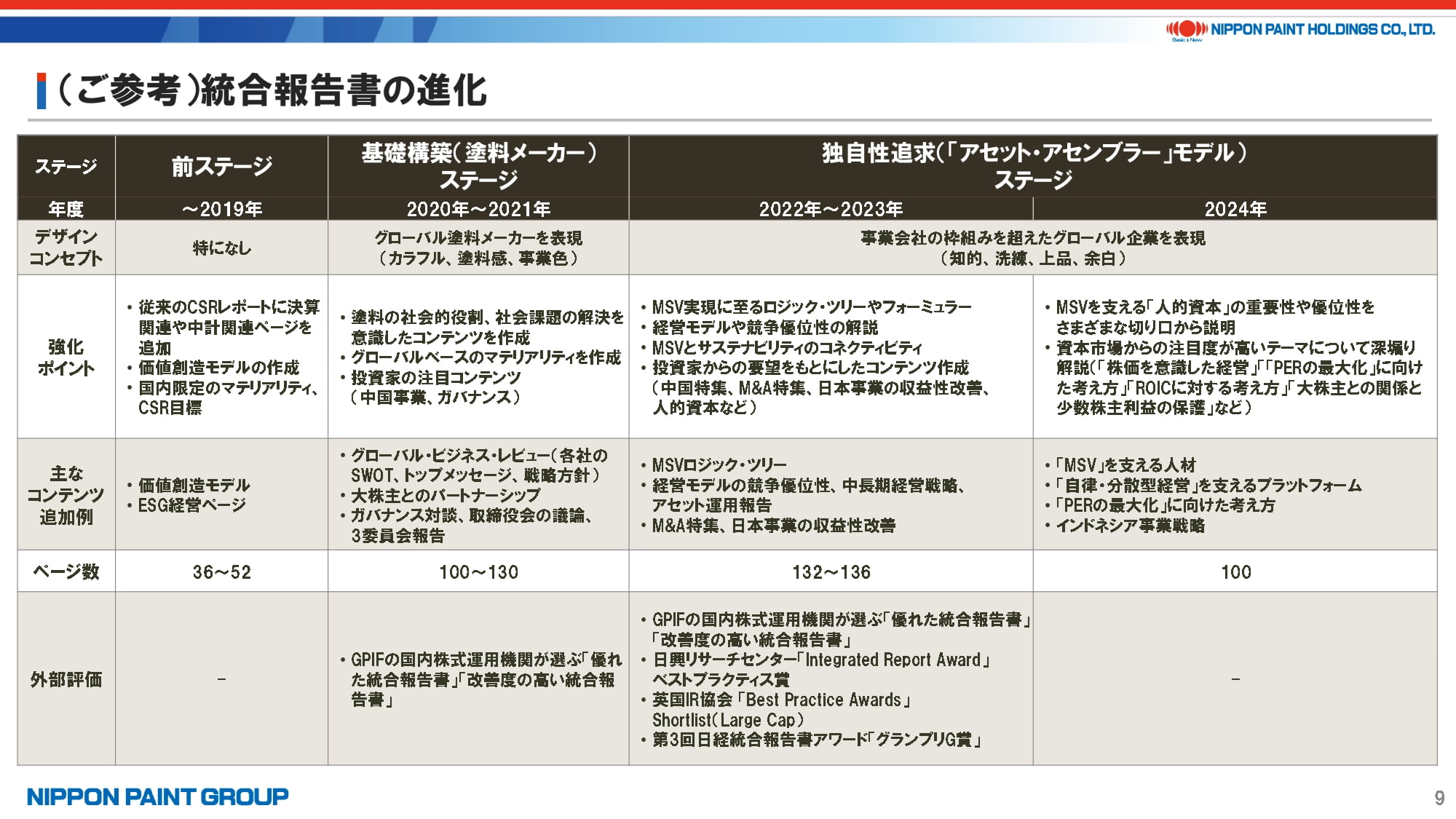

8. (ご参考)統合報告書の進化

ご参考として、当社統合報告書の進化の軌跡をまとめています。

2019年にIR体制を強化して以降、投資家の皆様との重要なコミュニケーションツールの1つである統合報告書を年々改善・進化させてきました。

現状は、塗料会社の枠に当てはまらない、「アセット・アセンブラー」としての考え方を訴求するフェーズであり、引き続き皆様とのエンゲージメントを通じて、統合報告書の改善・進化を続けていきたいと考えています。

9. 共同社長メッセージの構成

各コンテンツのポイントについて、ご紹介いたします。まず、共同社長メッセージです。

当社は、世界的に見てもユニークな共同社長体制のもと、ウィーが主に「EPSの最大化」で、若月が主に「PERの最大化」でそれぞれリーダーシップを発揮していくことを通じ、グループ一丸となってMSV実現を目指しています。

したがって、共同社長メッセージにおいても、ウィー、若月がそれぞれの主たる役割に基づきながら、自身の言葉で情熱を持ってメッセージを発信しています。

10. 若月共同社長メッセージ

若月のメッセージでは、「PERの最大化」に向けて、「当社プラットフォームが持つ潜在成長力を引き出し、株主価値の創造を上限なく追求」と題して、若月独自の信念や哲学に基づいて作成しています。

例えば、①②③では、オーガニック、インオーガニックの両面にわたって安全に「持続的なEPSの積み上げ」を目指していくのが、「アセット・アセンブラー」モデルの要諦であることが若月の言葉として語られています。

また、④⑤⑥⑦では、「PERの最大化」に向けて、非常に安全性の高いEPSを継続的に積み上げていく「EPSコンパウンダー」として資本市場に認知され、「持続的なEPSの積み上げ」に対する資本市場からの期待値を向上させていくことが力強く表明されています。また、「自律・分散型経営」の優位性を、財務・非財務(人的資本・サステナビリティ)の両面から説明しています。

つまり、当社は、自身のプラットフォーム(ブランド・人材・技術・ノウハウなど)が持つ潜在成長力を引き出すことが可能であり、この優位性を用いて株主価値を最大化していくということです。

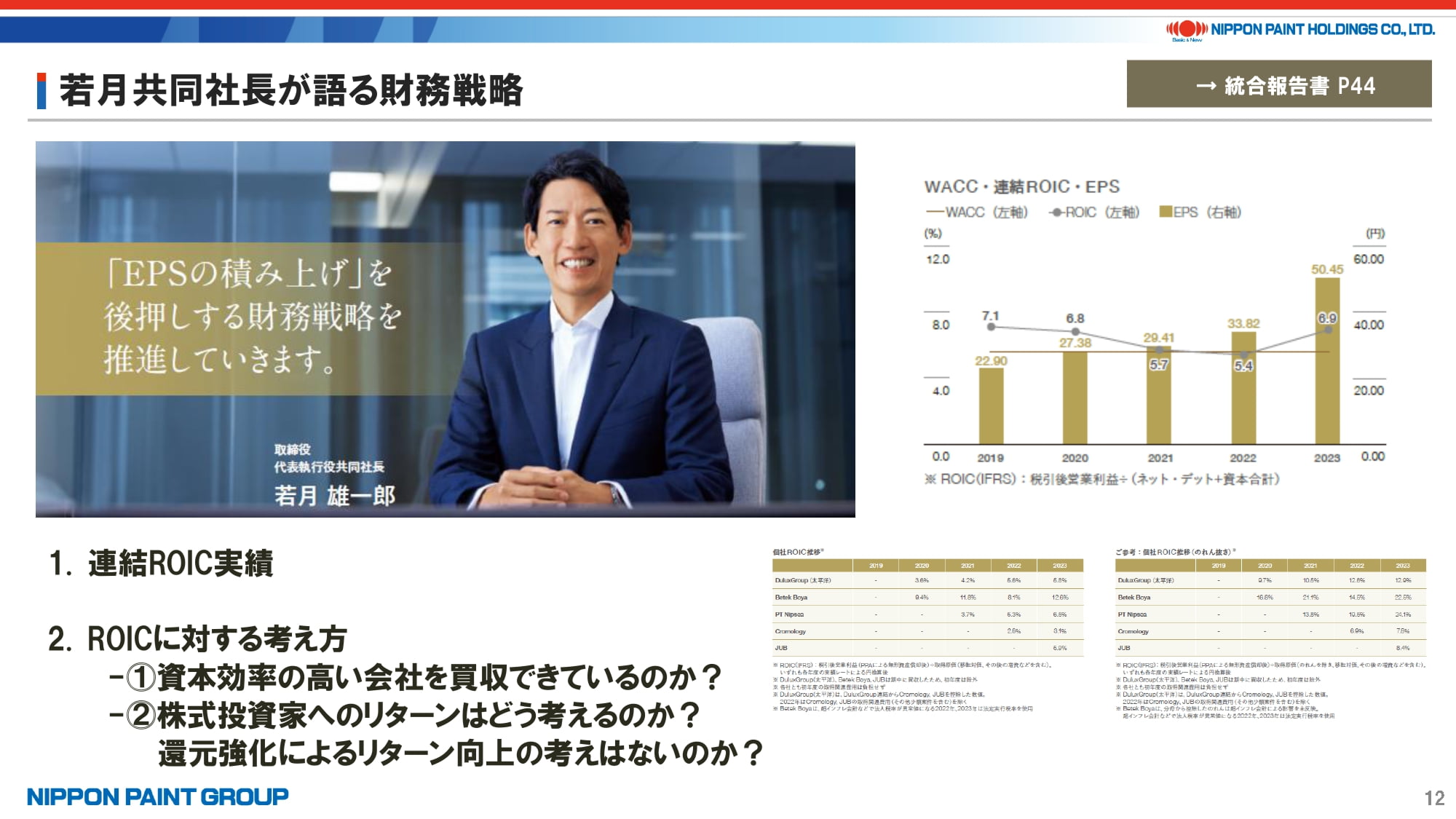

11. 若月共同社長が語る財務戦略

次に、財務戦略です。

まず、投資家の皆様からROICに関する質問が最近増えてきている現状を踏まえ、連結ROICの実績を踏まえた上で、2つの質問に答える形で、ROICに対する考え方を前年度版よりも踏み込んで説明しています。

ROICを最重要視する投資家もいる中、当社のM&Aはローリスク・グッドリターンで、安全性が高くEPSに貢献する案件を志向しており、連結ROICだけで当社の潜在力を評価するのは不十分ではないか、と投げ掛けています。

これらのポイントは今後、個々のディスカッションで活用できればと考えています。

12. ウィー共同社長メッセージ

次に、ウィーのメッセージでは、「「アセット・アセンブラー」モデルの実践を通じた「持続的なEPS積み上げ」に向けて」と題して、具体的な事例を織り交ぜながら、力強いメッセージを語っています。

例えば、

- 2019年に当社グループに加わったDuluxGroupを「アセット・アセンブラー」モデル実践の好事例として取り上げ、当社グループが有する財務力などの経営リソースを活用しながら自律性を維持し、よりいっそうの成長を実現してきたことを紹介するとともに、

- 「自律・分散型経営」のもとで、パートナー会社間の連携を通じたオーガニックな成長を推進している事例として、「Selleys」ブランドやDunn-Edwardsを紹介しています。

また、

- サステナビリティの鍵として、「人材」「能力」「組織の敏捷性」の3つを取り上げるとともに、優秀な経営陣を見極めるに当たって重視するポイントや、組織に対するウィー独自の見方や考え方を紹介しています。

さらに、

- 「技術革新を通じた価値創造」をどのように実現していくかについて、現在の進捗やリスク低減手法をウィーらしい視点からコメントしています。

13. ウィー共同社長に聞く「アセット戦略」

次に、ウィーが「持続的なEPSの積み上げ」に向けて、課題への実利的な取り組みを語っています。

- NIPSEAグループについては、当初は想定していなかった数々の逆風に見舞われながらも、戦略的な転換を巧みに図りながら成長と収益の両立を図る現場の取り組みを紹介し、

- 日本グループでは、組織改革と機能統合による「収益プラットフォーム」の強化に向けて、リーダー自らが複数の役職を兼務することによって、グループの一体感を積極的に体現しようとする取り組みや、船舶用事業の立て直し、技術部門の連携、新たな市場をターゲットとするタスクフォースの立ち上げなどを紹介、

- 自動車用事業を巡っては、顧客中心主義でグローバルな協力体制を育む取り組みを紹介するなど、オペレーションを統括するウィーらしい語り口で実利を重視した取り組みを具体的に説明しています。

14. 「アセット・アセンブラー」モデル

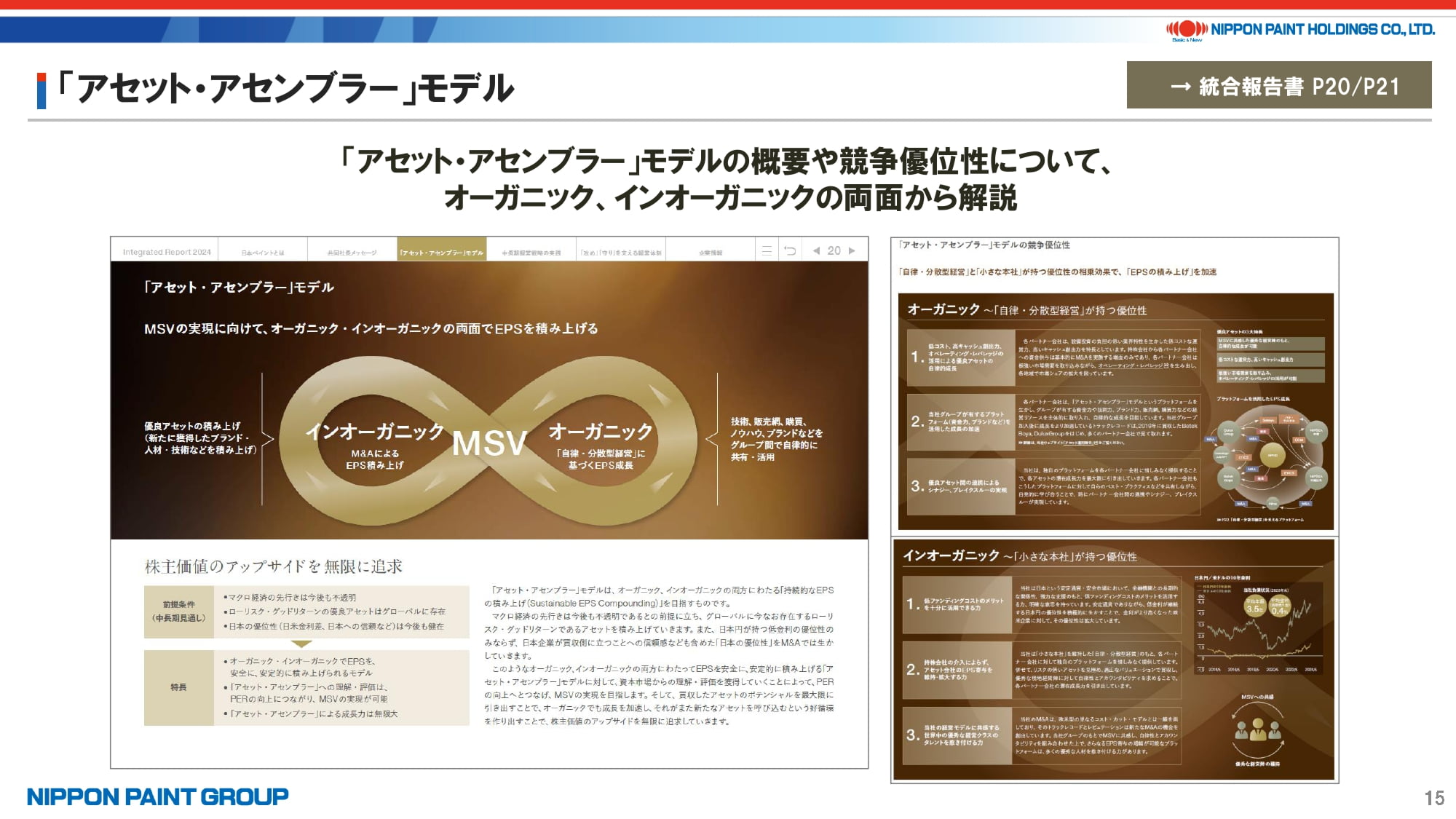

続いて、「アセット・アセンブラー」モデルの概要や競争優位性です。

「中期経営方針」の説明をベースに、「アセット・アセンブラー」の強みについて、オーガニックとインオーガニックそれぞれの「持続的なEPSの積み上げ」に焦点を当てました。

皆様からのフィードバックにおいて、「自律・分散型経営」の優位性をもっと記述した方が良いとの指摘を踏まえ、オーガニックでアセットの潜在力を最大限に引き出すに当たっての3つの優位性を記載しました。

また、インオーガニックにおいては、キャッシュを安定して生み出すことのできる堅実なアセットを積み上げていくことで、低リスクかつ「持続的なEPSの積み上げ」を目指すための優位性を3点解説しています。

15. 「自律・分散型経営」を支えるプラットフォーム

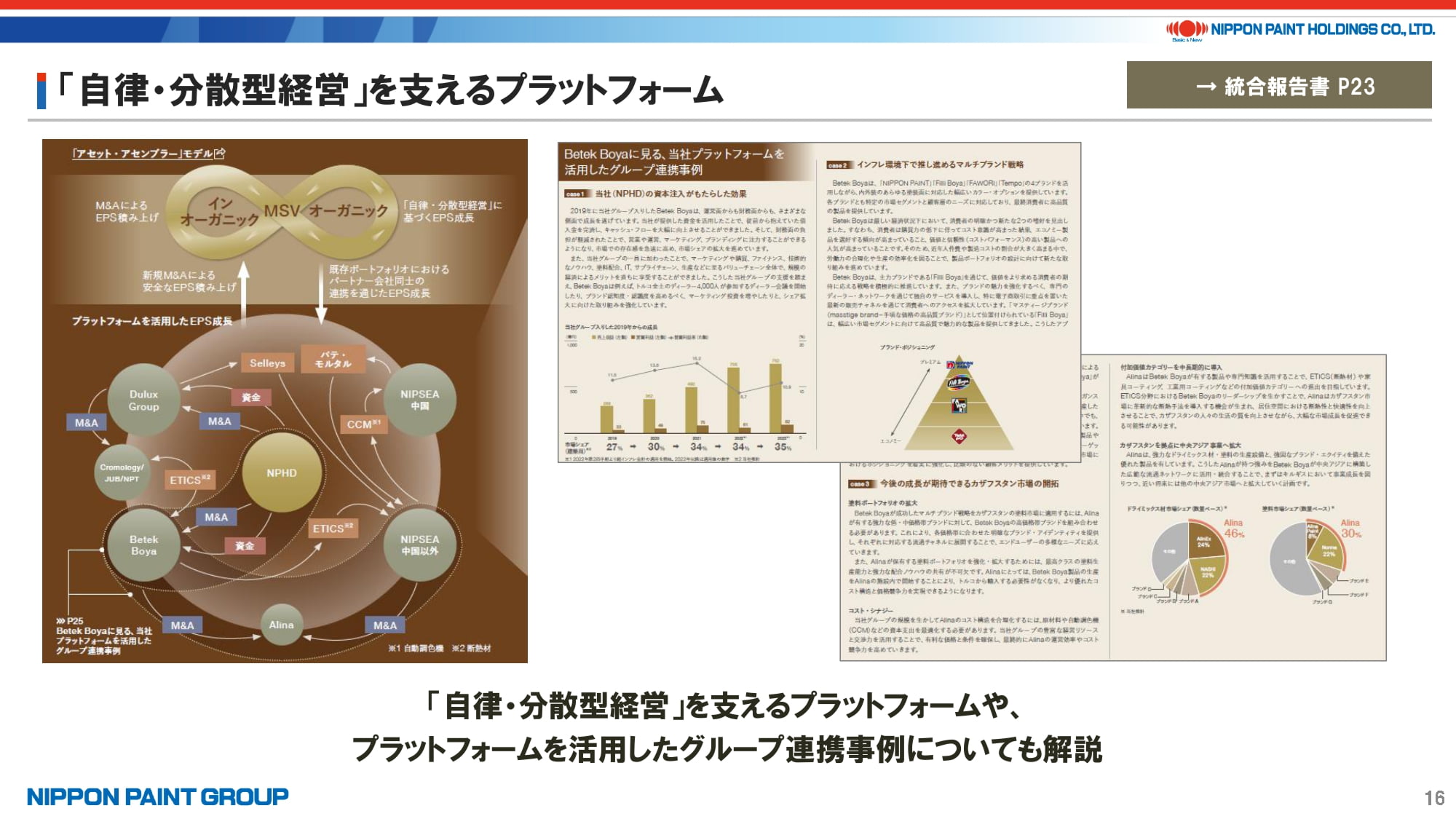

続いて、「「自律・分散型経営」を支えるプラットフォーム」の解説です。

当社の既存事業が安定・継続的に成長しているのは、各地に優秀な経営陣がいるだけでなく、このプラットフォームが有効に機能しているからです。プラットフォームとして有する資金力や技術力、ブランド力などの経営リソースを各パートナー会社が主体的に取り入れて、成長につなげています。

ここでは、グループ連携事例として、2019年に当社グループ入りしたBetek Boyaを例に取り上げ、当社からの資金注入がもたらした効果や、「NIPPON PAINT」ブランドを取り入れたマルチブランド戦略、カザフスタン市場の開拓などを紹介しています。

16. 株価を意識した経営

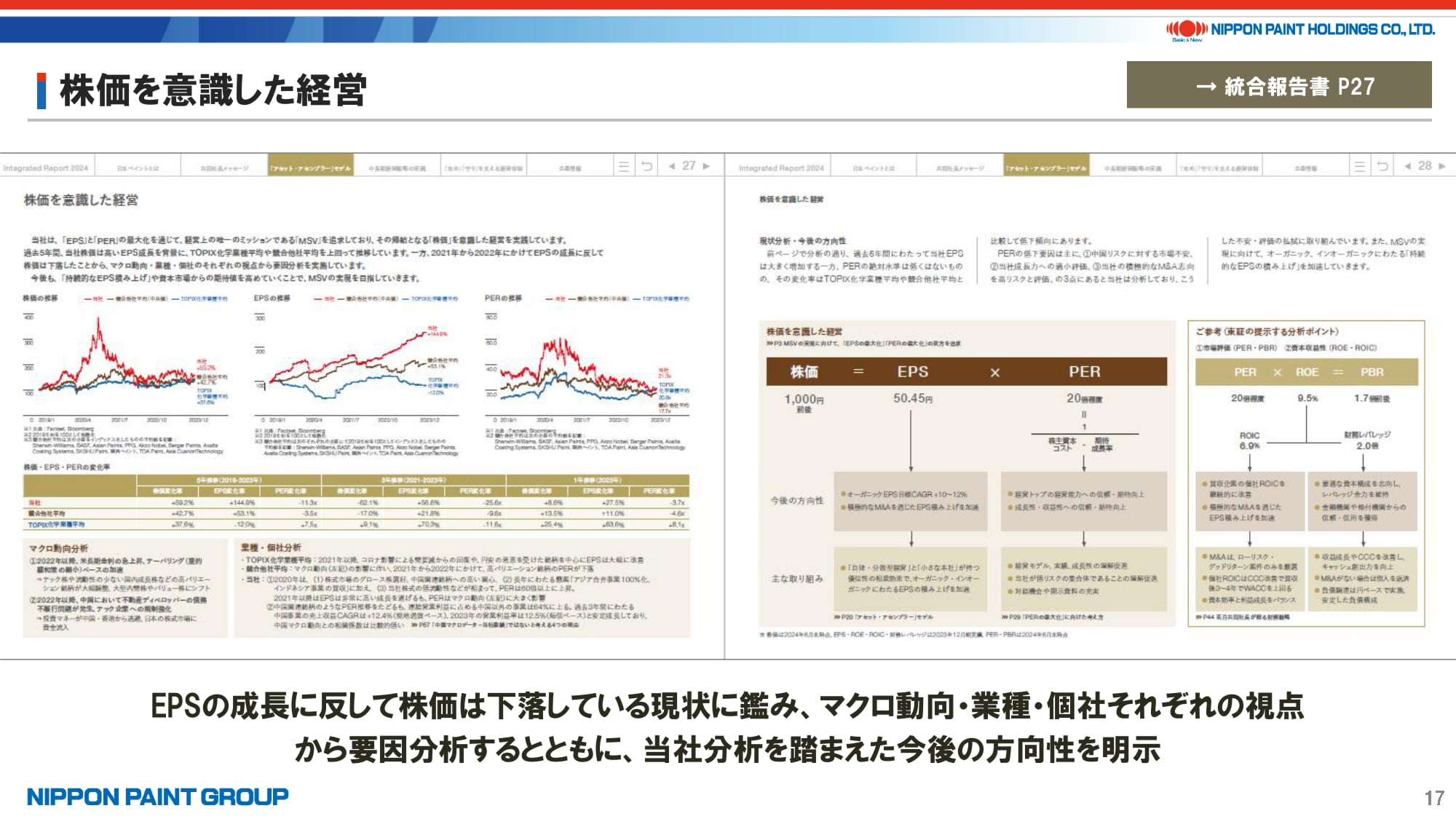

次に、「株価を意識した経営」の解説です。

EPSの成長に反して株価が下落している現状は、投資家面談においても必ず質問されるようになりました。そこで、マクロ動向・業種・個社それぞれの視点から要因分析するとともに、当社分析を踏まえた今後の方向性を明示しています。

17. 「PERの最大化」に向けた考え方

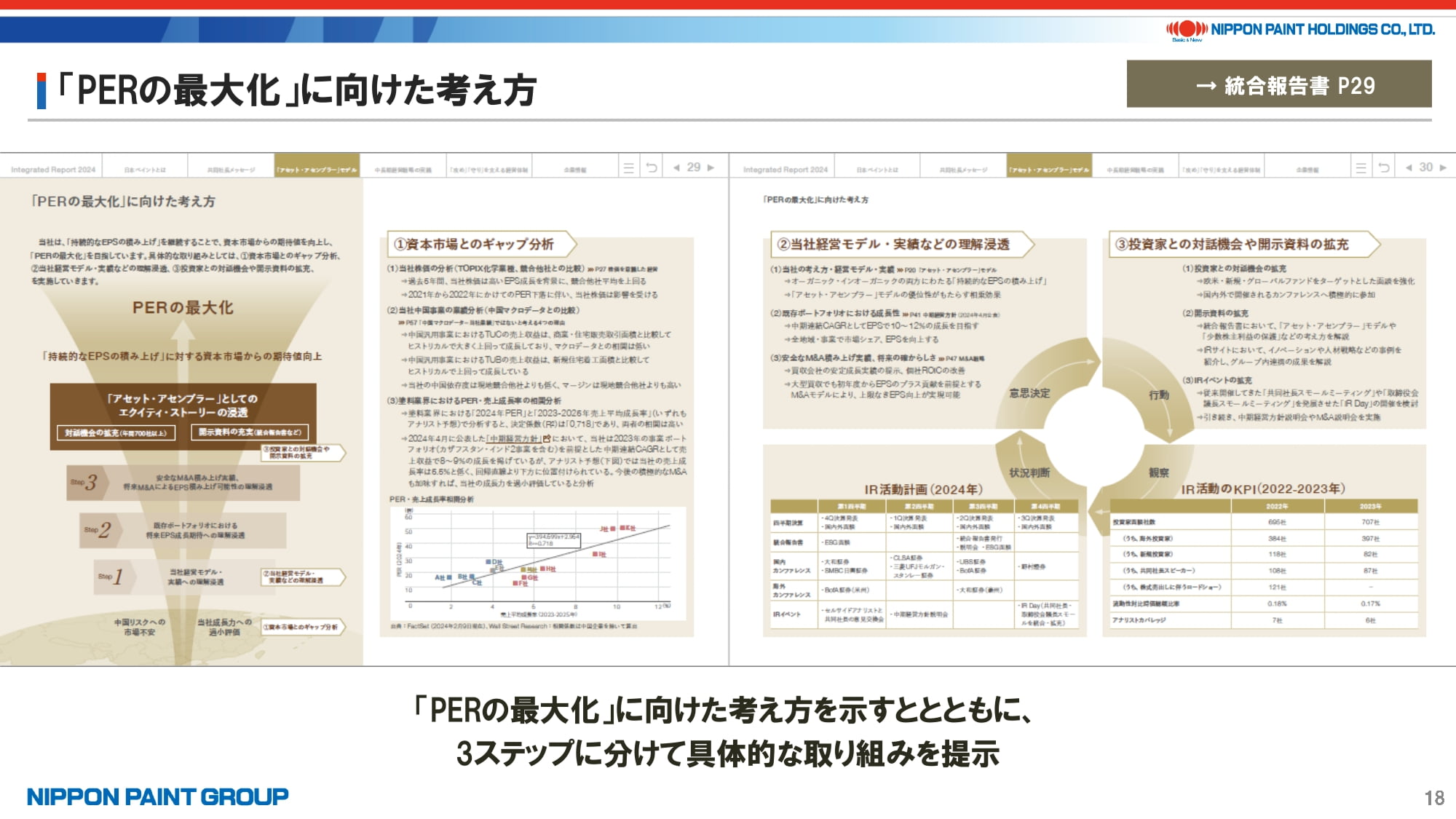

「「PERの最大化」に向けた考え方」では、「中期経営方針」で説明した内容に加えて、「ギャップ分析」「理解浸透すべき内容」「理解浸透していく手法」の3つのステップに分けて、具体的な取り組みを提示しています。

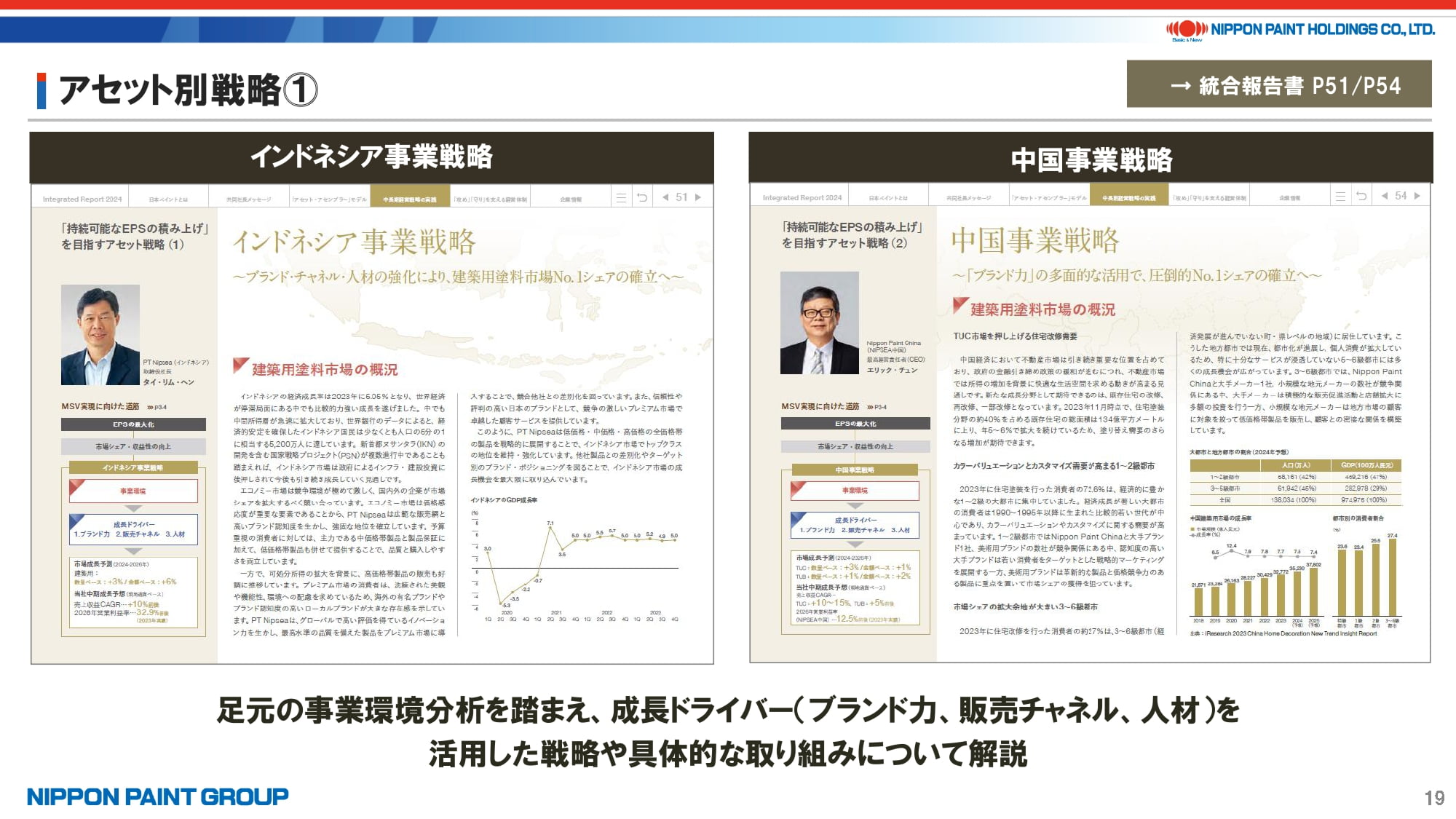

18. アセット別戦略①

次は、「アセット別戦略」の解説となります。

2024年度版では、中国の事業戦略に加えて、インドネシアの事業戦略について深堀りしました。

足元の事業環境分析を踏まえて、ブランド力や販売チャネル、人材といった成長ドライバーをどう活用しているのかなど、具体的な戦略や取り組みについて、これまでと違う切り口から解説しています。

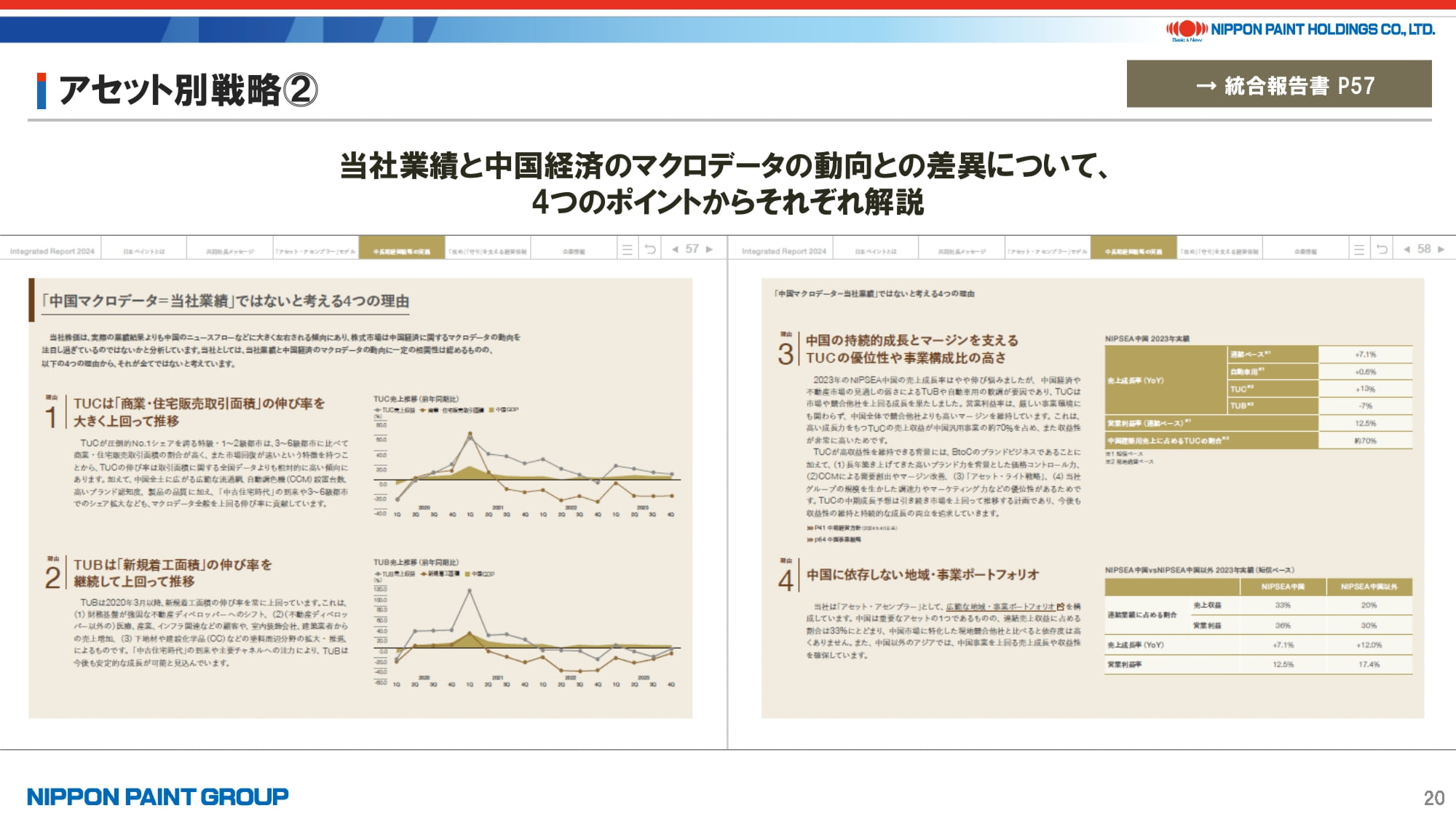

19. アセット別戦略②

次に、「中国マクロデータと当社業績が必ずしも連動しないと考える理由」についてのコラム記事です。

2023年度版で好評だったことから、ページ数を拡充しました。当社の株価は、実際の業績結果よりも中国のニュースフローなどに大きく左右される傾向があることから、このようなマクロデータとの比較分析を掲載した方が良いのではないか、とのアドバイスを受けたことが掲載の契機となります。

実際、私も海外投資家との面談に際して、当ページを投影しながら説明することがあり、①マクロデータとの相関性の低さ、②中国事業の業績安定性、③中国以外の地域における成長性、についての納得感は高まっているように感じています。

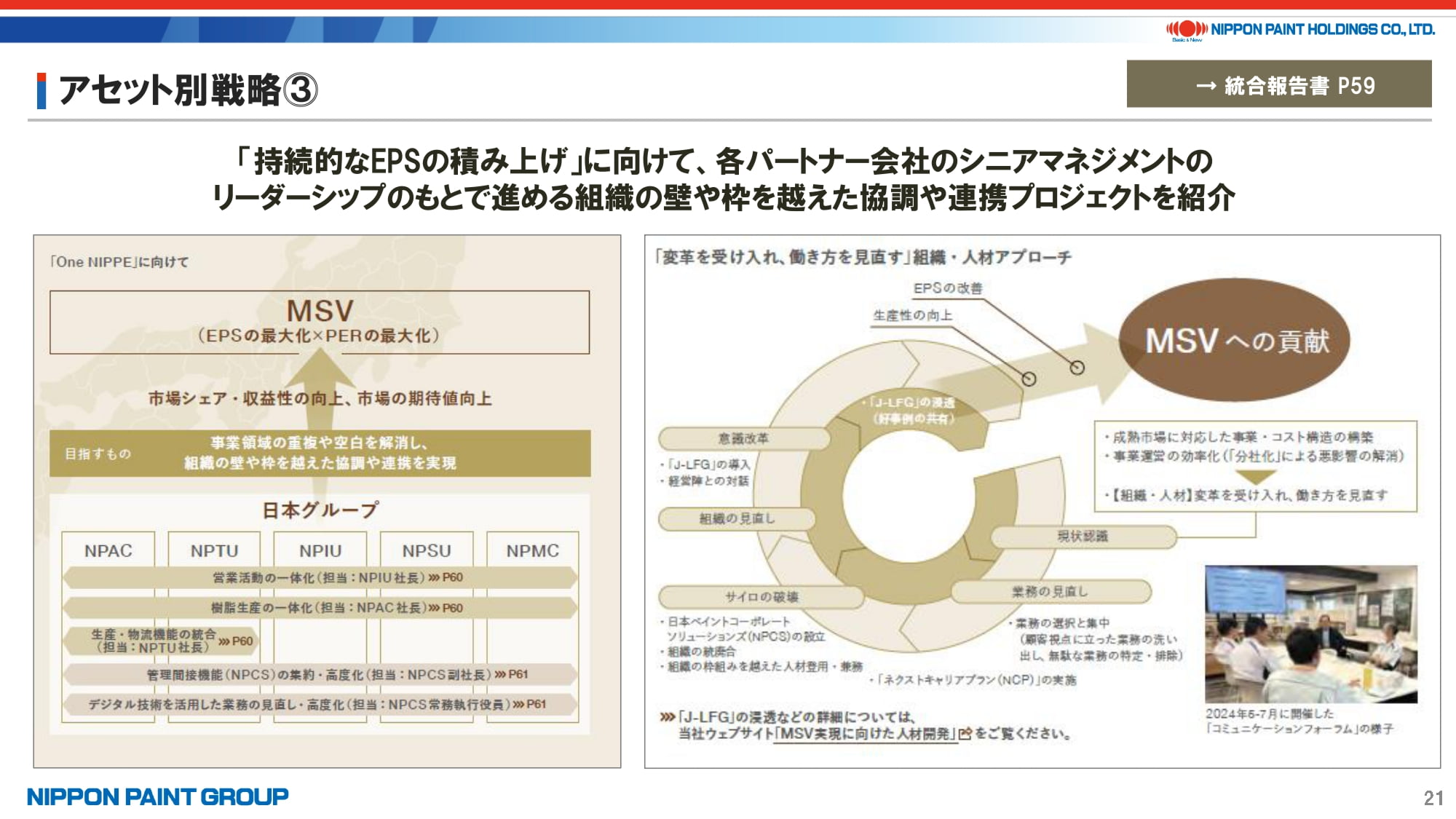

20. アセット別戦略③

次に、構造改革を進める日本グループの進捗です。

2017~2018年当時の利益水準への回帰に向けて、各パートナー会社のシニアマネジメントのリーダーシップのもと、組織の壁や枠を越えた協調や連携が加速しています。

営業・生産物流・管理間接・IT/DXなど、グループ横串しで進めるプロジェクトや取り組みを紹介しながら、さらなる収益性改善に向けた道筋を説明しています。

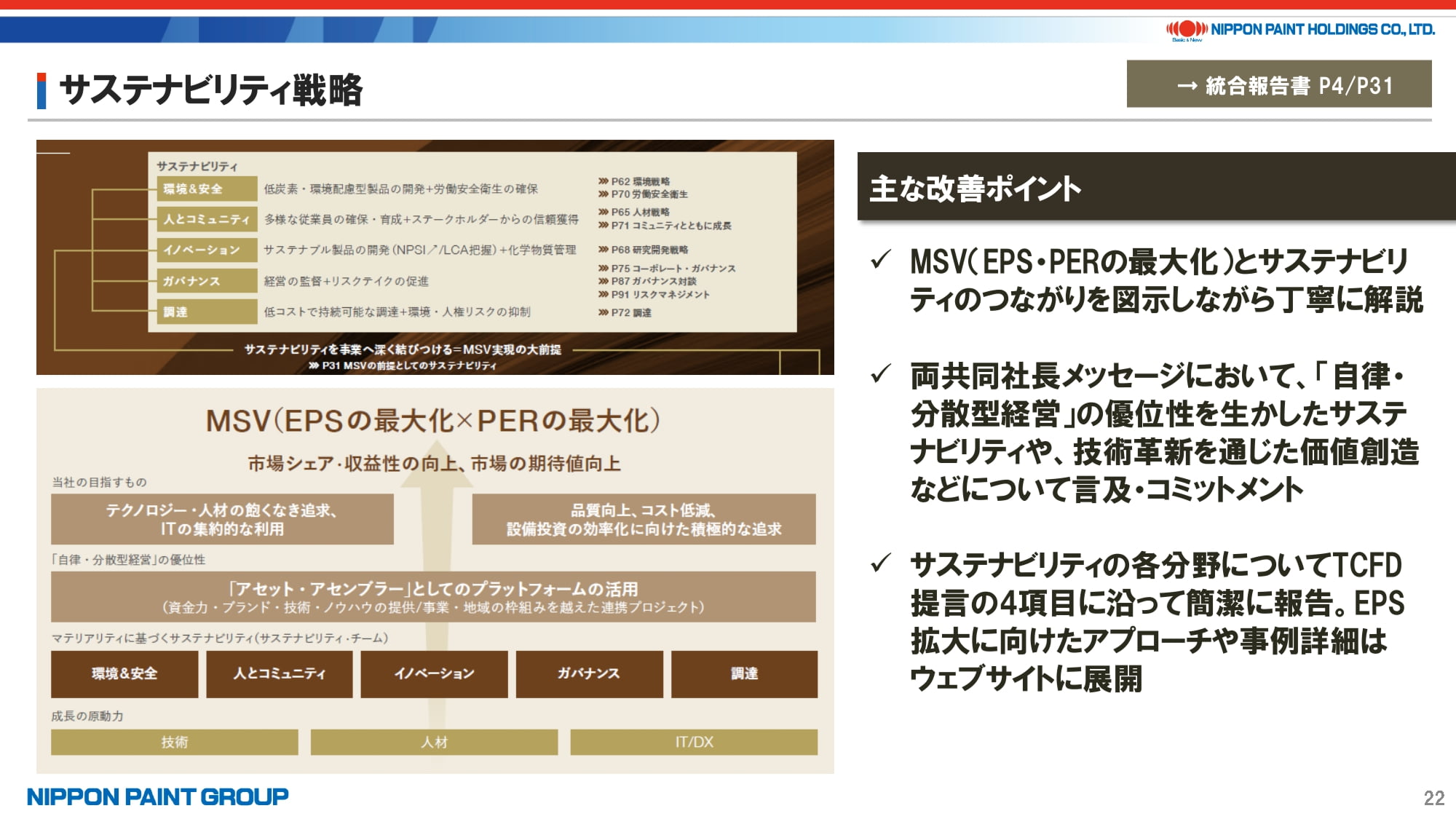

21. サステナビリティ戦略

続いて、「サステナビリティ」セクションですが、特に「MSVとサステナビリティのつながり」「具体事例の盛り込み」を意識して改善しました。

大きなポイントとしては3点あります。

- 投資家の皆様からのご意見を踏まえて、MSV(EPS・PERの最大化)とサステナビリティのつながりを図示しながら丁寧に解説したこと、

- 両共同社長メッセージにおいて、「自律・分散型経営」の優位性を生かしたサステナビリティや、技術革新を通じた価値創造などについて言及・コミットしたこと、

- サステナビリティの各分野についてTCFD提言の4項目に沿って簡潔に報告する一方で、EPS拡大に向けたアプローチや事例詳細はウェブサイトに展開したこと、

です。

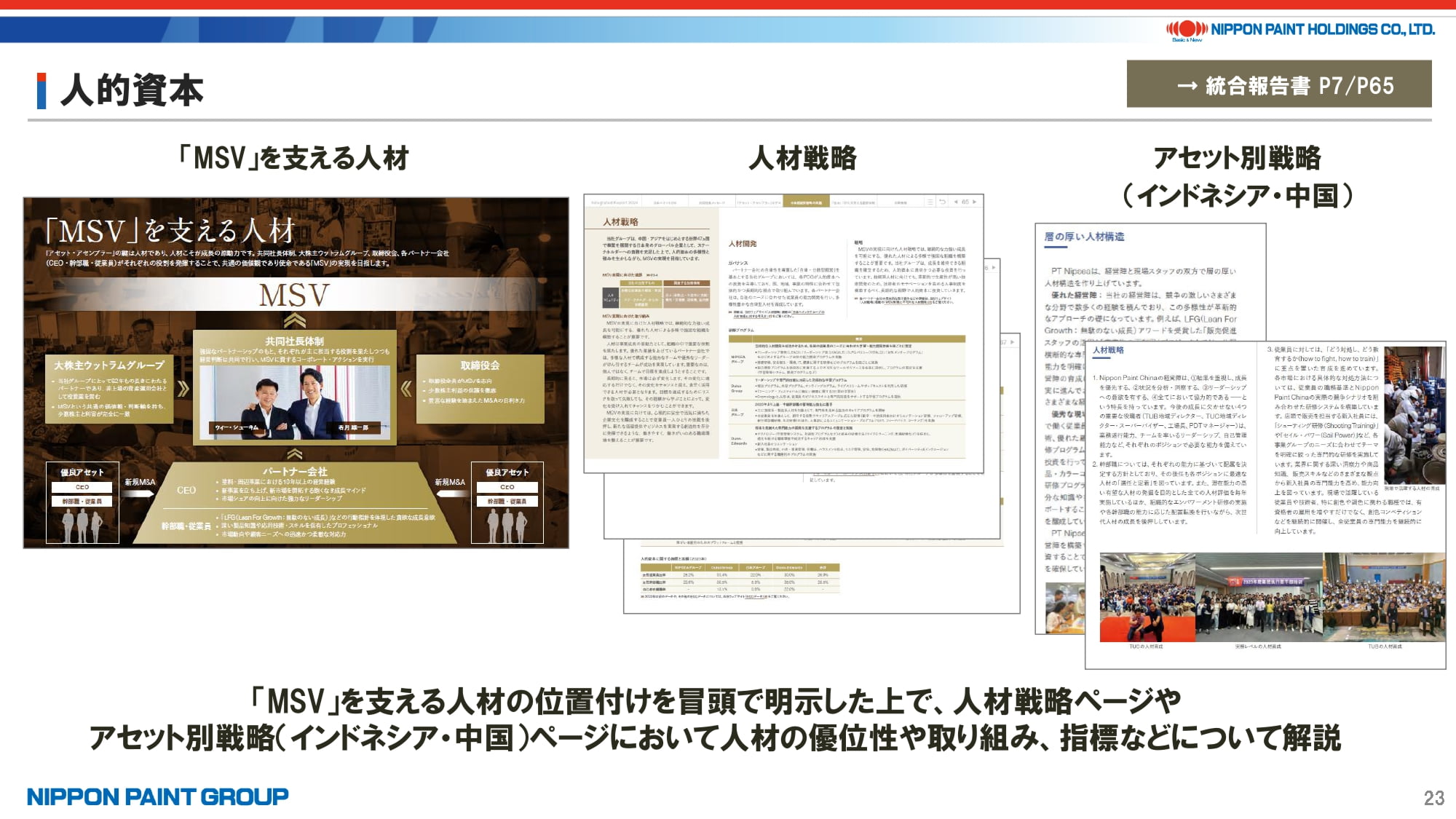

22. 人的資本

MSVを支える「人的資本」の重要性や優位性については、経営視点や事業視点などからの説明に注力しました。

「アセット・アセンブラー」は、既存事業と新規M&Aの両方でEPSを積み上げていくモデルであるため、財務数値に注目されることが多いものの、取締役会や共同社長体制、現地CEO、幹部職・従業員などの各階層では、競争に打ち勝つためのさまざまな人的資本への取り組みがなされていることから、2024年度版は当社人材の優位性や指標、事例などを各ページにちりばめています。

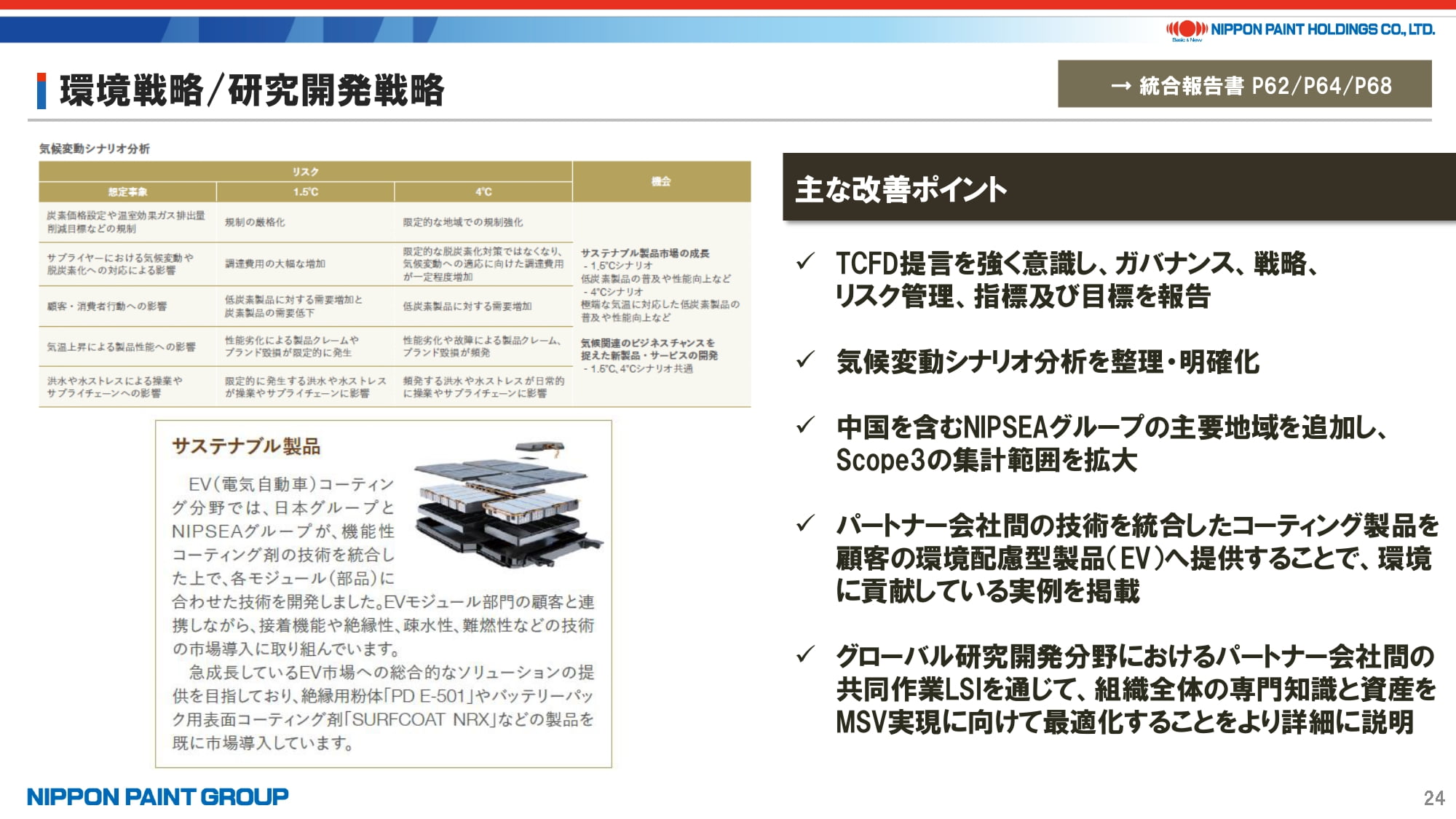

23. 環境戦略/研究開発戦略

「環境戦略」、「研究開発戦略」の改善ポイントは、説明資料に記載した通りです。

2024年度版ではサステナビリティページ全体で、TCFD提言を強く意識し、ガバナンス、戦略などの4項目に沿った報告としました。その上で、気候変動シナリオ分析を整理・明確化したり、中国を含むNIPSEAグループの主要地域を追加して「Scope3」の集計範囲を拡大したことが、大きなポイントとなります。

また、環境貢献や技術連携事例も統合報告書やウェブサイトにおいて掲載を増やしました。その他にも、グローバル研究開発分野においてパートナー会社全体で専門知識や資産を最適化していることについても言及しています。

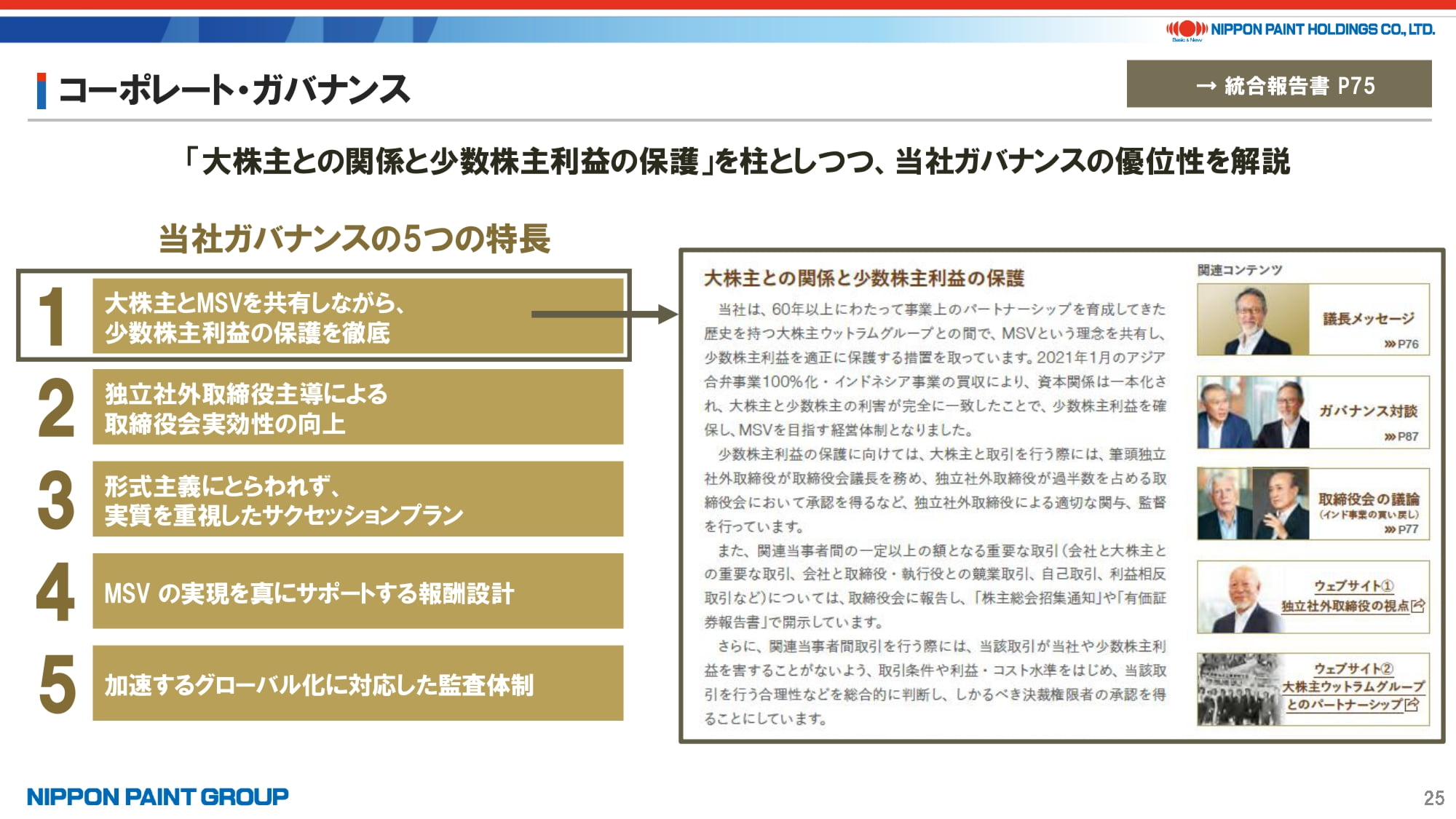

24. コーポレート・ガバナンス

続いて、「コーポレート・ガバナンス」セクションのポイントについて解説いたします。

当社ガバナンスの特長は、説明資料に記載の5点であり、競争優位性の1つと認識しています。

2024年度版では、特長1つ目に掲げた「大株主とMSVを共有しながら、少数株主利益の保護を徹底」を特に意識して構成しています。基本的な解説に加えて、取締役会議長の中村からのメッセージ、後述する「取締役会の議論」「ガバナンス対談」などのユニークな企画・コンテンツを通じて、当社の実態が具体的に分かり、皆様の理解促進に役立つ内容を紹介しています。

また、ウェブサイトにおいても、個々の独立社外取締役の考えを掲載していますので、各独立社外取締役のスキルマトリックスと併せてご覧いただければ理解が深まると思います。

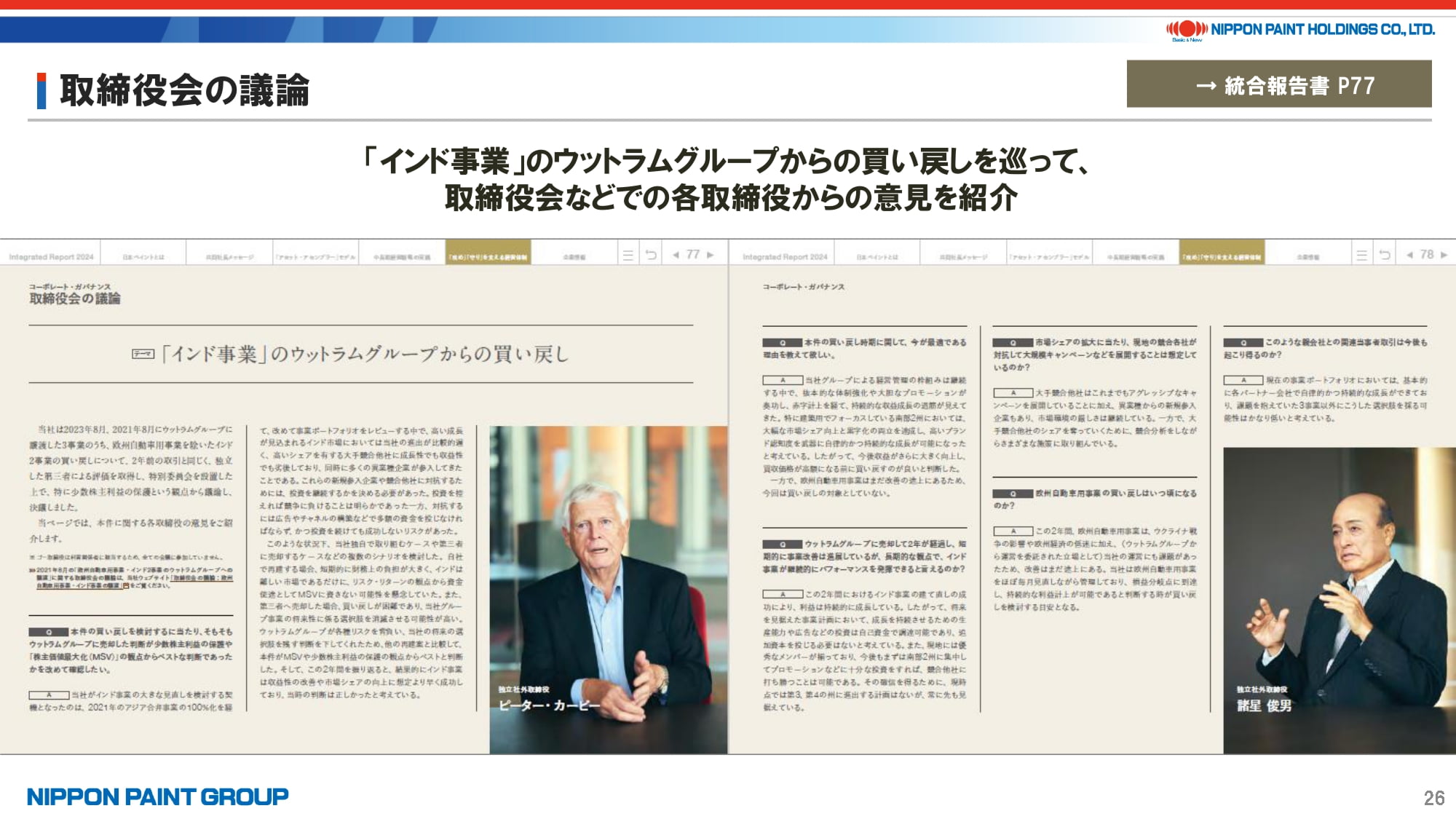

25. 取締役会の議論

次に、毎年皆様から高い評価を得ている「取締役会の議論」です。

2024年度版では、2021年8月に大株主ウットラムグループに譲渡した「インド事業」の買い戻しを巡って、各取締役の意見を紹介しました。

2023年8月の決議に向けては、2年前の取引と同じく、独立した第三者による評価を取得し、特別委員会を設置した上で、特に少数株主利益の保護という観点から議論しており、当時の経営判断や今後の見通しの妥当性を厳しく問う質問が飛び交う様子を読み取っていただける内容になっています。

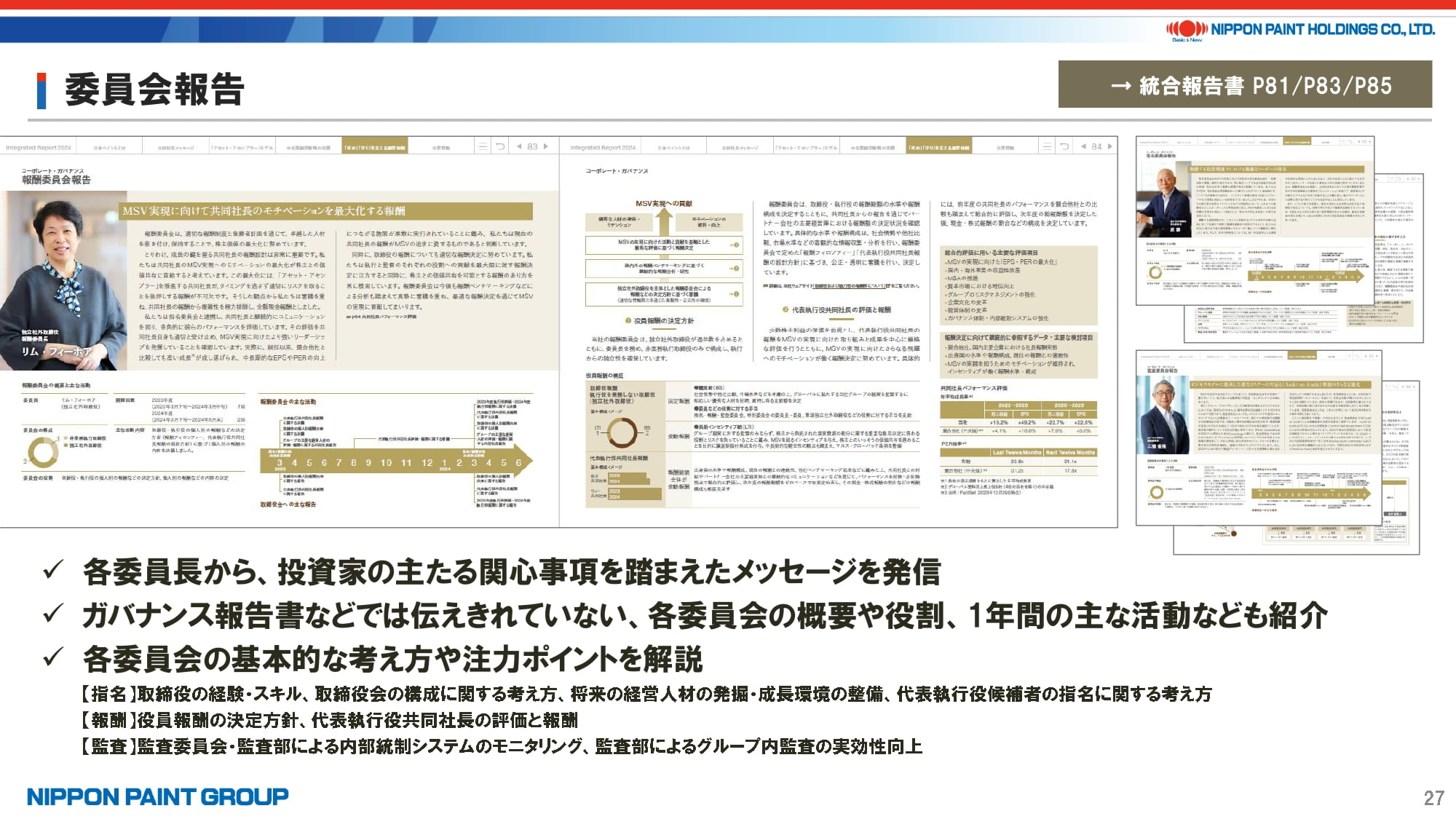

26. 委員会報告

次は、指名委員会等設置会社として、3委員会からの報告を掲載しています。

各委員長からは、投資家面談でのディスカッション事項を踏まえたコメントを発信しています。また、ガバナンス報告書などでは伝えきれていない、各委員会の概要や役割、位置付け、1年間の主な活動なども紹介しています。

そして、将来の経営人材の発掘・成長環境の整備、代表執行役候補者の指名に関する考え方、代表執行役共同社長の評価と報酬などの論点を巡って、3委員会としての考え方やポイントを図表とともに解説しています。

27. ガバナンス対談

次に、「ガバナンス対談」です。

過去3年間、取締役会議長の中村と、指名・報酬・監査の各委員長によるガバナンス対談を企画してきましたが、2024年度版では皆様からのご要望なども踏まえ、取締役会長であり、当社大株主ウットラムグループの代表でもあるゴーと、取締役会議長の中村による対談を実施しました。

ゴー会長が当社と関わりを持ち始めた1979年当時などにも触れながら、これまでのガバナンス改革を振り返るとともに、現在のガバナンス体制の中での会長としての役割や、今後のMSV追求に向けた会長の考え方などが率直に語られていますので、ぜひご覧ください。

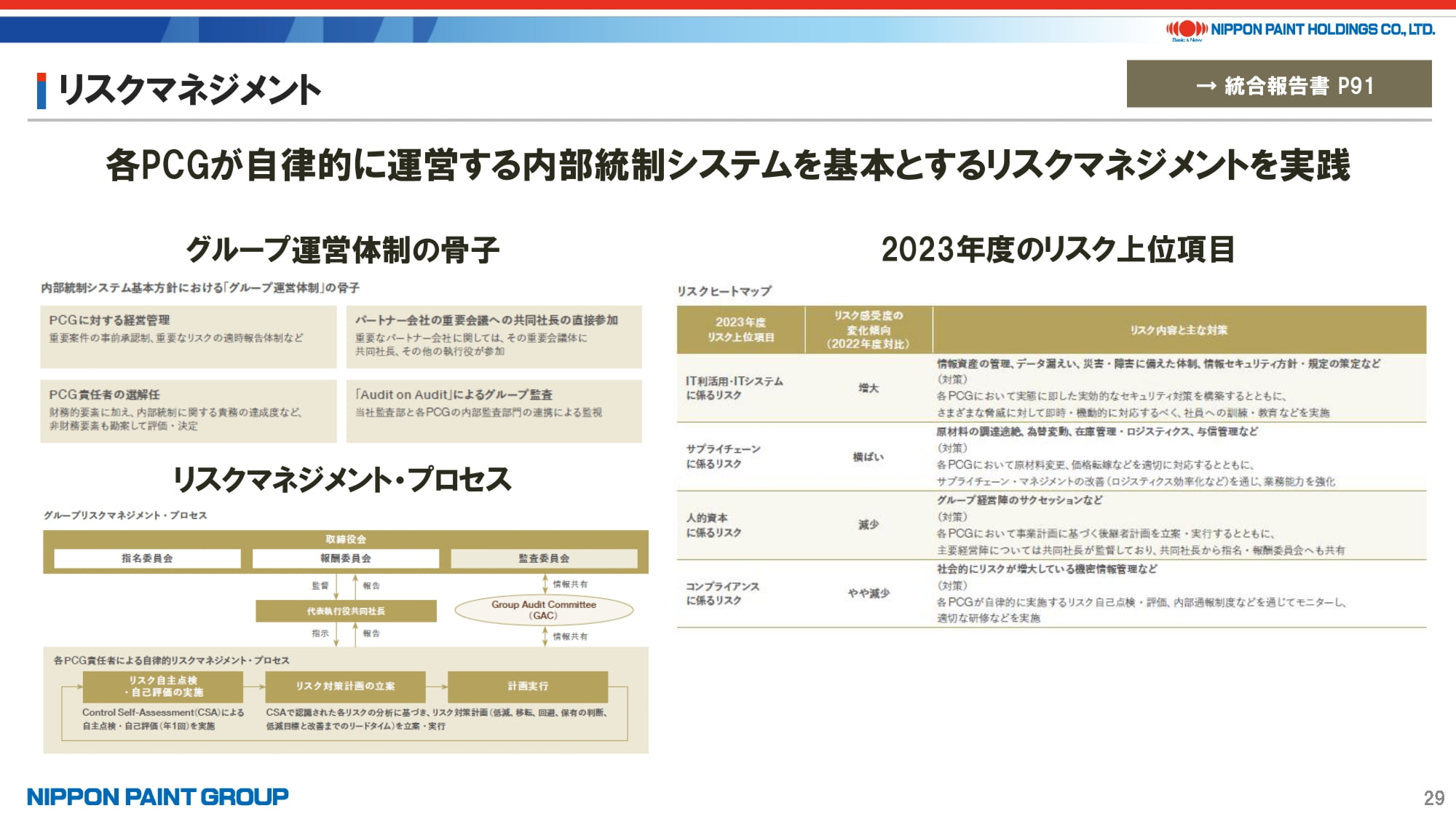

28. リスクマネジメント

次ページは、「アセット・アセンブラー」モデルのもとでのリスクマネジメントです。

当社は、各パートナー会社グループが自律的に運営する内部統制システムを基本とするリスクマネジメントを実践していますが、その骨子やリスクマネジメント・プロセスの解説に加え、毎年作成している「リスクヒートマップ」における「リスク上位項目」について、リスク感受度の変化傾向や主な対策などについて、解説しています。

以上で私からの説明は終了とし、質疑応答に移りたいと思います。

特に投資家・バイサイドの皆様からの忌憚なきご意見を踏まえ、2025年度版の企画・制作につなげていきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上、ご静聴ありがとうございました。