記憶が色のデータベース

僕は塗装を使う度に、気になる色のサンプルをメーカーに5~6枚つくってもらいます。具体的な色は、現場の用途や他の材料との相性を見て選んでいます。とはいえ、実際は完成してみないと分からないのが正直なところで、最近は、過去の記憶をたどって「あの壁より明るい色」とか、「もうちょっと濃く」、「もう少しニュアンスを変えて」という色の決め方をすることがあります。これまでの記憶が色のデータベースになっていると言えばいいでしょうか。

色を決めるには午前中の太陽光で

壁の色は、空間の質を最終的に決める大事な要素のため、毎回試行錯誤の連続です。

そこで僕は、どの現場でも午前中の太陽光で見て判断します。午前中と決めているのは、できるだけ色味の偏りが少ない光で見るためと、違う時間に見ることで同じ色が違って見えるのを防ぐためです。また、「この色とこの色の中間が欲しい」、という場合は、現場で職人さんに混ぜてもらうのではなく、必ずメーカーに調色してもらった塗料を取り寄せます。というのも、現場で職人さんが混ぜた色はその場限りなので、後日、部分的な補修が必要な場合、同じ色が再現できなくなってしまうからです。

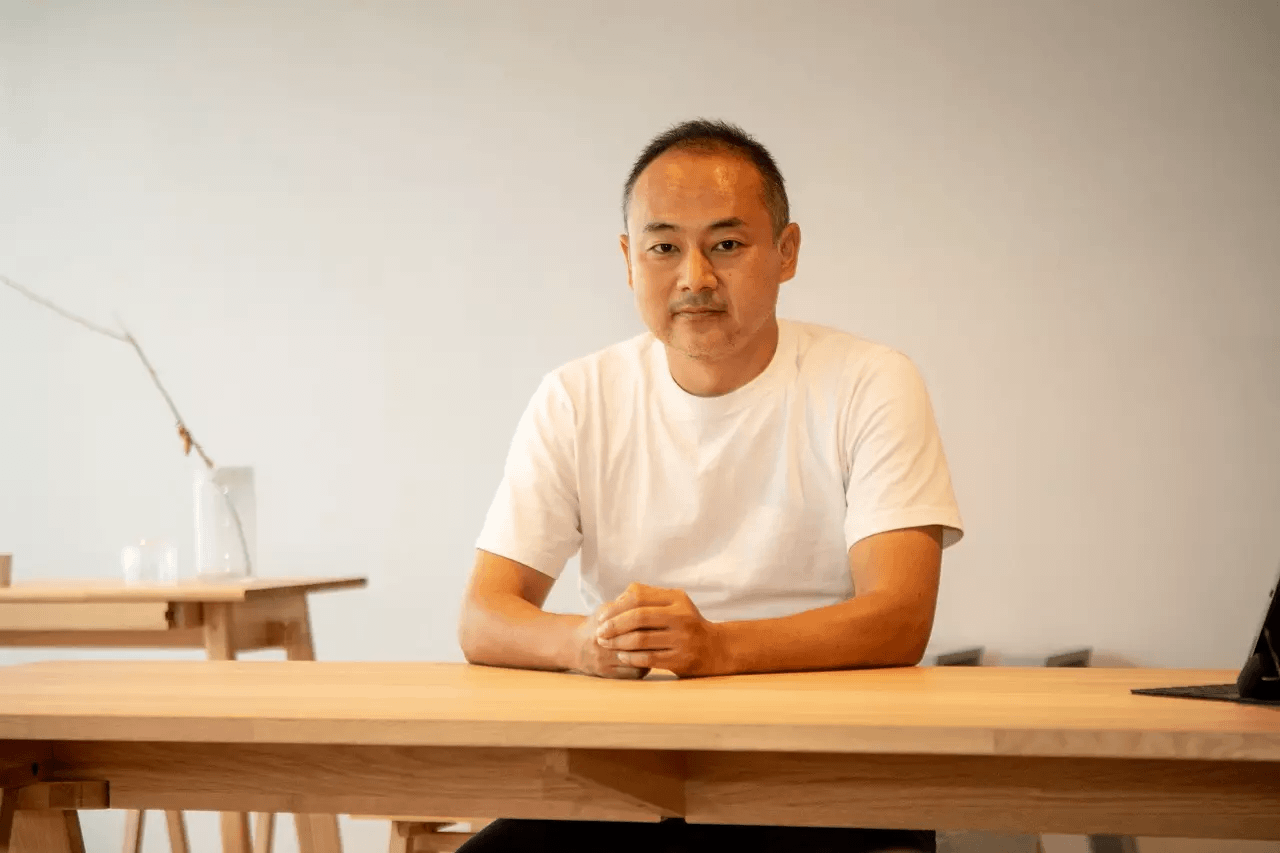

「Karimoku Commons Tokyo」にて。

「正直なデザイン」であることが大事

僕は設計やデザインを始めた当初から、良い環境や空間をつくるためには「正直であれ」と自分に言い聞かせてきました。壁の色を家具や床といった諸要素の調整役として考えているのも、この考えが根底にあるからです。この正直とは、自分に対してではなく、本来あるべき姿に対して正直であるという意味です。

環境をつくるためには、自我から離れてあるべき姿を追求することが大事です。そのために、ある種の正直さが必要なのです。逆に言うと、僕にはそれしかできません。

塗装に託す空間のクオリティ

「正直なデザイン」、“ノイズ”のない空間を目指す上で、僕は塗装に救われたことがたくさんあります。

僕は決して壁紙そのものを否定しませんが、工程調整やコスト調整という消極的な理由で選ばれた壁紙ほど空間を退屈にするものはないと思っています。しかも経年劣化で剥がれてきた時の化けの皮が剥がれたような有り様は見ていられません。その点、塗装はできあがった空間のクオリティが抜群に違います。たとえば異なる部位を同じ色で塗って連続したフラットな面をつくり、見せたくないディテールを消すことが塗装なら可能です。

以前手掛けた、大手家具メーカーのショースペース兼オフィスである「Karimoku Commons Tokyo」も塗装が重要な意味をもつプロジェクトでした。そこでは業務用のエレベータの扉を周囲の壁と同じ色で塗って、展示の邪魔にならない隠し扉にしています。また「dotcom space Tokyo」では、内壁と外部に面した壁を同じ色に塗って空間に連続性を持たせています。いずれも塗装だからできたことです。

加えて、万が一問題があっても塗り直せるので、クライアントの負担が比較的軽くて済むという利点もあります。もはや僕は、塗装でなければ満足できないと言ってもいいほどです。

色を素材のように使いこなしたい

そもそも僕にとって、色は素材と近い感覚があります。

たとえば鉄については、かつて鉄製の家具を製作していた時期があったので、マスターしたとまでいかなくとも、何か自分の中で納得できる手応えがあります。色という素材については、ようやく「こういう使い方をすれば、こういう空間になる」というイメージがつかめるようになりました。

ただ近ごろは、自分が使う色の幅が無意識のうちに狭まりつつあるようです。

「正直であれ」という初心を忘れないためにも、新たな領域に一歩踏み出そうと思っているところです。

(ポートレート撮影: 渡部立也)