現象であり形でもある

私たちの生活にあふれる “色”

これまでは、家具や日用品、服などがすでにカラフルなのだから、建築に使う色は素材色か、せいぜい無彩色でよし、といった感じでした。でもまあ、正直言うと「色を選ぶ」ということに、明確な言葉を持てずにいたんですよね。

色を現象として考える、みたいなことには興味があったんですけどね。もうずっと前に読んだ『自己集積の自然と科学』(永山国昭著)という本で、初めて「構造発色」という言葉を知りました。昆虫採集家の憧れにモルフォ蝶という輝くような青い蝶がいるのですが、この青は羽の鱗粉が光のスペクトルの中の青の波長とサイズが揃っていることで発色している、といった事が書いてあって、惹きつけられました。つまり色は形である、と。有名な青の洞窟も、白砂の浅い水深と、一方向からの光しか入らない深い洞窟の形が生じさせる光学現象ですね。そういう現象としての色は、たとえば「心を鎮める作用があるから青いペンキを塗りました」というようなこととは本質的に違うと思っていたんですよね。

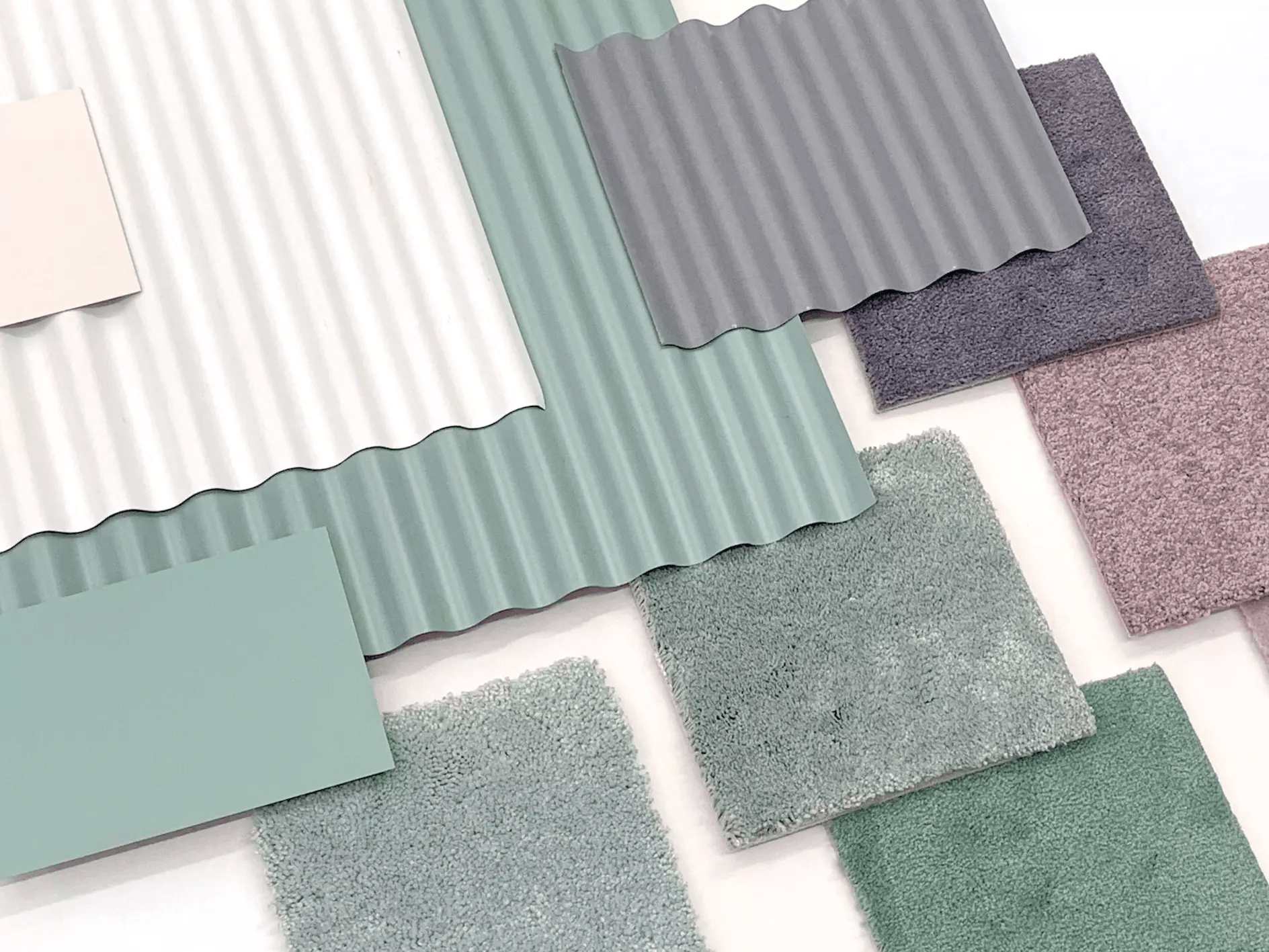

ただ、今回モネの展示では色の塗られた既製品を選ぶことをしました。そうしたら、予想外に色がいいって褒められて、なんだか気持ちが変わりつつあります。

絵画のなかに誘われるような

自然光の世界を目指して

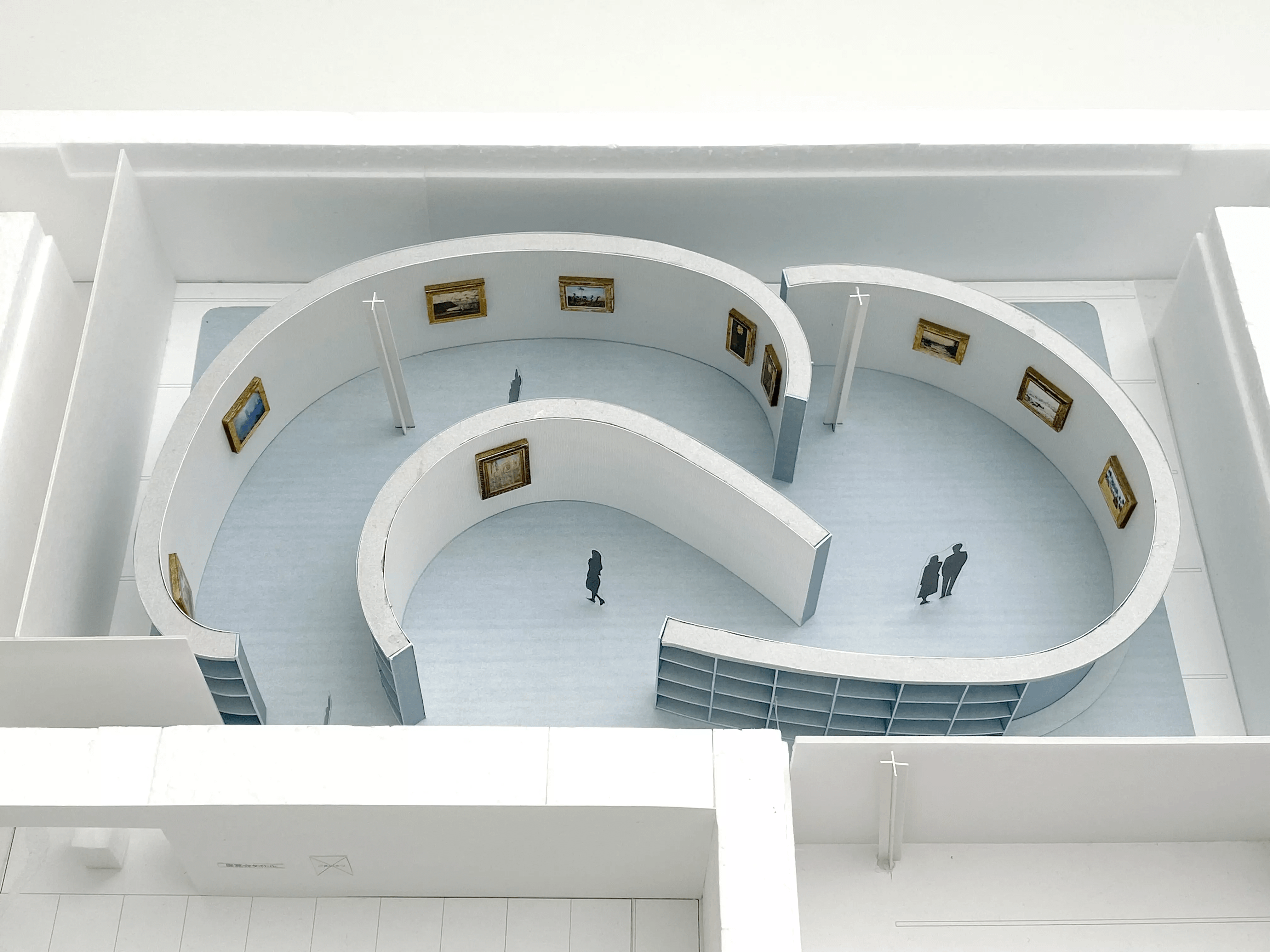

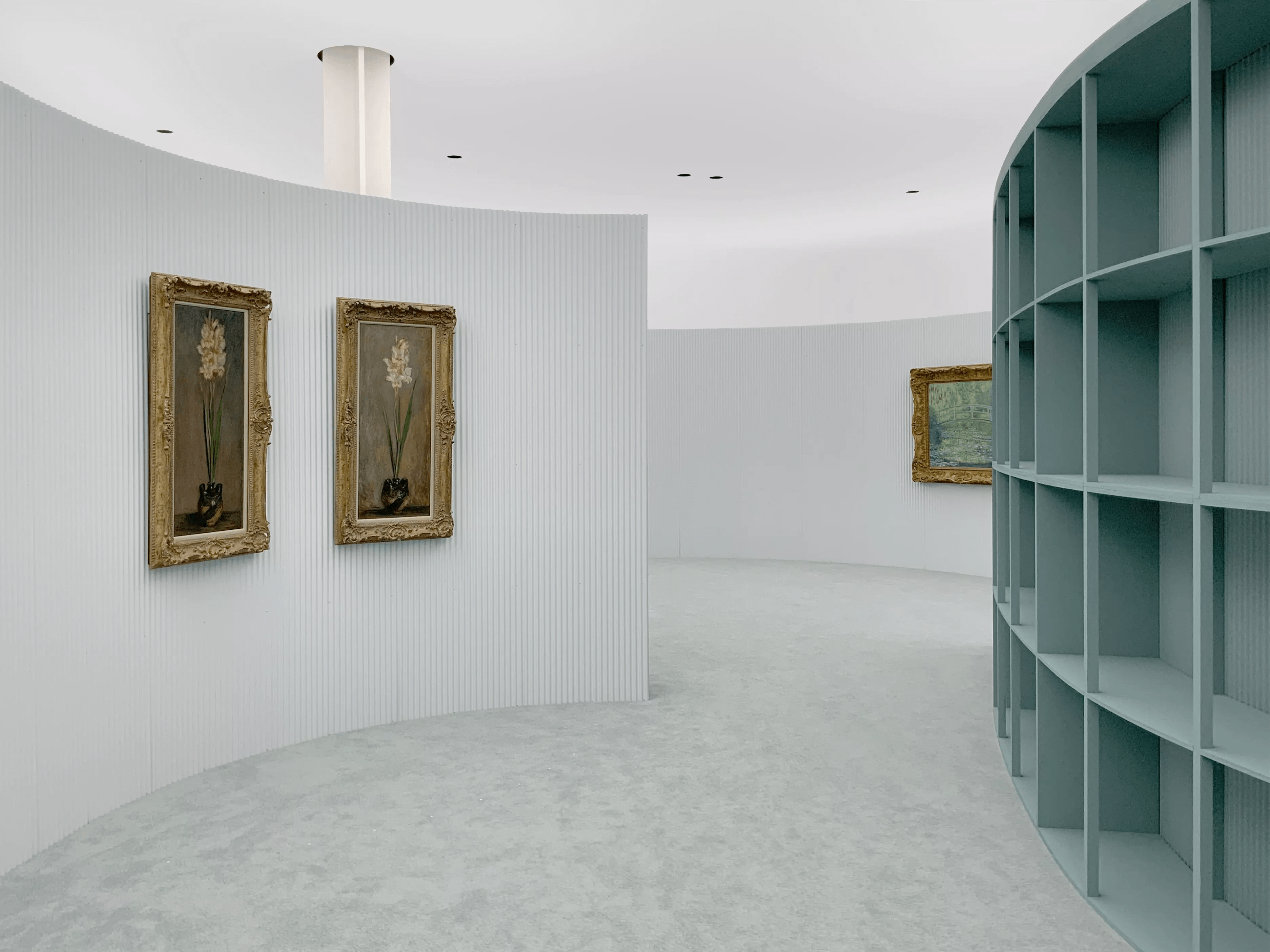

「モネ―光のなかに」の会場構成では、絵と同じ数のスポットライトで、それぞれの額を照らすことをしていません。天井を白い膜で覆い、これを展示壁に設置した上向きの照明で照らすことで、会場全体をたった一つの大きな光で満たしたんです。

モネの絵は、チューブ絵の具の登場によって、屋外にカンバスを持ち出して描くことができるようになった時代に生まれました。曇り空のような質の光で空間を包むことで、そんな画家がカンバスを置いた空の下へ、時空を超えた旅に出るような経験を作り出したかったのです。

この考え方はとても上手くいったのですが、ひとつだけ大きな問題がありました。明るい天井が額のガラスに映り込んでしまうんです。ゆるやかにカーブする展示壁の配置と背面の濃色は、実はこの反射を打ち消す働きから導かれています。

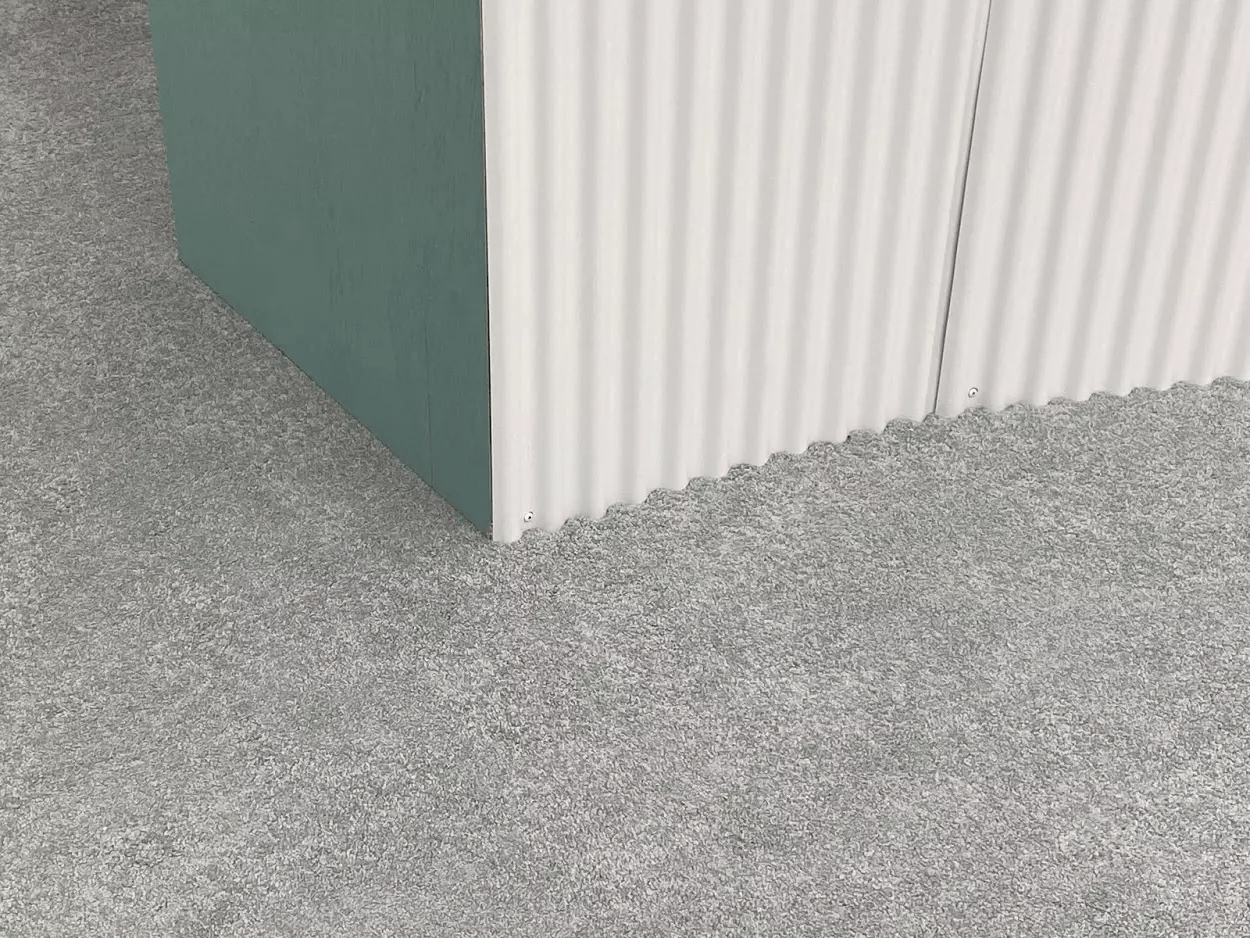

壁の素材は、どこにでもある安価なトタン板です。なんでもない風景を題材に選んだモネには、むしろこれくらいの素朴さが合うように思えたのです。既製品の色見本を必要な明度に絞った中から選んだ色は、恐らく日本の風景色からとられたであろう、深い緑色です。地下にある展示室を、箱根の森を抜け、トップライトからの光を淡い緑色のガラス壁で拡散させたホワイエを歩く時間に繋ぎたかった、というのが主な理由ですが、皆がこの色の意味を色々に解釈しようとしてくれることに驚きました。

色の “しっぽ” から

その実体に近づいていく

正直なところ「色とは何なのか?」の答えはまだよく分かっていません。ただ、モネ展の会場で多くの人が多様な意味を見出そうとしてくれたことで、なんとなくその〝しっぽ〟が見えたような気がするんですよね。ひとつは、色というのは、それそのものに意味があるというよりは、そこにあることで多様な意味を引き寄せて、それらとの関係を軽やかに取り結んでいくような、そういう自在さがあるのではないか、という感覚です。意味を決めて選ぼうとすると思考が止まってしまいますが、仮に置いてみて、そこから見えてくるものを感じてみるようなことを、これから試してみたいなと思っています。

社会システムの風向きに左右されず

個人ともにあるクリエーションを

建築という道を選んでから、もうずいぶん経ちました。仕事を評価していただく機会にも恵まれうれしく感じる一方で、これが代名詞と言えるような作風が希薄なことは、建築家として全然だなという気持ちが日に日に増してもいます。色の〝しっぽ〟を掴んだ先に、自分たちに大きな変化をもたらしてくれるような何かが待っていてくれたいいですね(笑)。

一つだけ、あの予備校の頃から変わらないのは、社会やシステムがどうあろうとも、いつも自由で創造的な個人であろう、ということかもしれませんね。そのことは、きっとずっと変わらないと思います。

中山英之氏が審査員をつとめるAYDA(アジア・ヤング・デザイナー・アワーズ)公式サイトはこちら → AYDA